Le RGPD pour les collectivités territoriales peut sembler être un casse-tête administratif, mais c'est bien plus que ça. Il s'agit avant tout de bâtir une relation de confiance solide avec vos administrés, que ce soit pour gérer l'état civil, les listes électorales ou les services du quotidien.

Déchiffrer le RGPD pour votre collectivité

Pour les élus comme pour les agents, le Règlement Général sur la Protection des Données peut impressionner. Son but est pourtant simple : rendre responsables ceux qui manipulent les données et permettre aux citoyens de garder la maîtrise de leurs informations personnelles.

Ne voyez pas le RGPD comme un obstacle, mais plutôt comme le socle d'un service public transparent et moderne. C'est un véritable levier pour renforcer le lien avec vos concitoyens.

Les défis spécifiques aux mairies, départements et régions

Les collectivités, de la plus petite commune à la plus vaste région, sont au cœur de la vie des gens. Chaque jour, elles jonglent avec une quantité impressionnante de données personnelles, souvent très sensibles :

- Les données d'état civil (naissances, mariages, décès)

- Les listes électorales et toutes les informations qui y sont liées

- Les dossiers d'aide sociale, qui contiennent des informations financières

- Les inscriptions à la cantine, à l'école ou aux activités périscolaires

- Les données d'urbanisme liées aux permis de construire

Cette gestion quotidienne s'accompagne d'une immense responsabilité. Chaque traitement de données doit donc être justifié, sécurisé et parfaitement traçable.

Les 6 principes clés du RGPD : comment les appliquer concrètement ?

Le RGPD n'est pas qu'une liste de règles, il repose sur des principes de bon sens qui doivent devenir des réflexes. Pour vous aider à y voir plus clair, voici comment ces grands principes se traduisent dans le quotidien d'une collectivité.

Le tableau ci-dessous résume ces piliers avec des exemples concrets pour une mairie.

Les 6 principes clés du RGPD appliqués aux collectivités

| Principe RGPD | Exemple concret pour une mairie |

|---|---|

| Licéité, loyauté, transparence | Informer clairement les parents lors de l'inscription à la cantine sur les données collectées et pourquoi. |

| Finalité | Les données pour la cantine ne servent qu'à la gestion des repas, pas à envoyer des newsletters non sollicitées. |

| Minimisation des données | Demander uniquement les allergies alimentaires pertinentes, pas l'historique médical complet de l'enfant. |

| Exactitude | Mettre en place un processus simple pour que les administrés puissent corriger leur adresse postale. |

| Limitation de la conservation | Supprimer les dossiers des enfants qui ont quitté l'école après la durée légale de conservation. |

| Intégrité et confidentialité | Sécuriser l'accès au logiciel de gestion de la cantine avec des mots de passe robustes et des accès limités. |

Chacune de vos actions doit être guidée par ces principes. C'est ce qui garantit un traitement des données juste et respectueux des droits de chacun.

La base légale : votre justification pour chaque traitement

Chaque fois que vous traitez une donnée, vous devez avoir une raison valable, ce qu'on appelle la base légale. Pour creuser ce sujet essentiel, notre guide sur la base légale RGPD vous donnera des exemples clairs.

Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas collecter une information "juste au cas où". Chaque donnée demandée à un citoyen doit répondre à un objectif précis et légitime, défini avant même la collecte.

La transparence est l'autre pilier. Vos administrés doivent pouvoir comprendre facilement pourquoi vous avez besoin de leurs données et ce que vous allez en faire. Être proactif sur ce point est le meilleur moyen d'éviter les risques, qu'ils soient financiers ou d'image pour votre collectivité.

Depuis le 25 mai 2018, la loi est claire : les collectivités doivent protéger ces informations. La nomination d'un Délégué à la Protection des Données (DPO) est obligatoire pour piloter cette mise en conformité et être l'interlocuteur de la CNIL. Ignorer ces règles expose à des sanctions qui peuvent être lourdes, avec des amendes allant jusqu'à 20 millions d'euros. Vous trouverez plus de détails sur ces obligations sur le site du CDG 61.

Le DPO, un partenaire stratégique pour votre conformité

Désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO) n'est pas juste une formalité à cocher sur votre liste de conformité RGPD pour les collectivités territoriales. Il faut vraiment le voir comme le chef d'orchestre de votre stratégie de protection des données, un partenaire clé pour naviguer sereinement dans ce cadre réglementaire complexe.

Son rôle est triple : il informe et conseille les élus et les services sur leurs obligations, il s'assure que tout le monde respecte bien le règlement en interne et il est le point de contact direct avec la CNIL. Loin d'être un frein, son but est de sécuriser vos projets, pas de les bloquer.

Prenons un exemple concret : le lancement d'un nouveau portail citoyen. Le DPO va intervenir très en amont pour vérifier que seules les données vraiment utiles sont collectées. Il s'assurera aussi que les formulaires sont clairs et que la sécurité est pensée dès le début du projet (Privacy by Design). Pour un projet de vidéoprotection, c'est lui qui pilotera l'analyse d'impact (AIPD) afin de bien mesurer et maîtriser les risques pour la vie privée des habitants.

Choisir le bon DPO pour votre collectivité

Plusieurs options s'offrent à vous pour désigner votre DPO, chacune avec ses avantages. Votre décision dépendra de vos ressources, de la taille de votre collectivité et de la complexité des données que vous gérez au quotidien.

- Le DPO interne : C'est un agent de la collectivité qui a été formé pour cette mission. L'avantage ? Il connaît parfaitement la maison, ce qui rend les échanges avec les différents services beaucoup plus fluides.

- Le DPO mutualisé : Une solution souvent proposée par les Centres de Gestion (CDG). Elle permet à plusieurs communes, surtout les plus petites, de partager les compétences et les coûts d'un DPO expert.

- Le DPO externe : Vous pouvez aussi faire appel à un consultant ou un cabinet spécialisé. C'est la garantie d'avoir une expertise de pointe, un regard extérieur neutre et une grande disponibilité.

Peu importe votre choix, l'essentiel est que le DPO ait les moyens, le temps et l'autonomie nécessaires pour faire son travail correctement. Il est le pilier de votre démarche de conformité et un allié indispensable pour anticiper les risques.

Cette collaboration va au-delà de vos murs et s'étend à vos prestataires. Le DPO a un rôle essentiel dans le contrôle de vos sous-traitants (éditeurs de logiciels, hébergeurs, etc.). Il doit s'assurer qu'ils offrent toutes les garanties nécessaires pour protéger les données que vous leur confiez. Pour aller plus loin sur ce point, n'hésitez pas à lire notre guide sur l'évaluation des tiers et sous-traitants.

En transformant cette obligation légale en un véritable partenariat stratégique, votre collectivité fait bien plus que respecter la loi. Elle bâtit une relation de confiance solide avec les citoyens et sécurise ses services numériques pour l'avenir.

Établir la cartographie de vos données

Avant de pouvoir protéger quoi que ce soit, il faut déjà savoir ce que l'on possède. C'est exactement le même principe pour les données personnelles. L'étape de la cartographie des traitements est le véritable point de départ de votre mise en conformité au RGPD pour les collectivités territoriales. Pensez-y comme à un inventaire complet de votre patrimoine numérique.

Cette démarche est absolument fondamentale. Sans une vision d'ensemble des données qui transitent dans vos services, toute tentative de sécurisation serait un coup d'épée dans l'eau. C'est ce travail de fond qui va vous permettre de bâtir votre registre des activités de traitement, un document clé exigé par la loi.

Lancer l'inventaire dans chaque service

Concrètement, comment on s'y prend ? Il faut aller sur le terrain, à la rencontre de chaque service de votre collectivité. C'est un travail d'équipe, idéalement piloté par le DPO, qui va consister à échanger avec les responsables de l'urbanisme, des ressources humaines, de l'état civil, des services techniques, ou encore de la bibliothèque.

L'idée, c'est de créer une sorte de fiche d'identité pour chaque "traitement de données". Derrière ce terme un peu technique se cache simplement chaque grande activité qui manipule des informations personnelles.

Un traitement de données, ce n'est pas forcément une grosse base de données sophistiquée. Un simple fichier Excel pour gérer les inscriptions à la kermesse de l'école ou un classeur papier avec les demandes de subventions sont aussi des traitements de données qu'il faut absolument recenser.

Pour chaque traitement que vous identifiez, le réflexe est de poser quelques questions simples mais essentielles :

- Quelles sont les données collectées ? (Exemple : nom, prénom, adresse, mais aussi les allergies alimentaires pour la cantine).

- Pourquoi les collecte-t-on ? (La finalité : gérer les inscriptions, pouvoir facturer les repas, etc.).

- Qui peut les consulter ? (Juste les agents du service cantine ? Le prestataire qui gère le paiement en ligne ?).

- Pendant combien de temps les garde-t-on ? (Il doit y avoir une durée précise et justifiée, on ne garde pas tout indéfiniment).

- Comment sont-elles sécurisées ? (Stockées sur un serveur interne, via un logiciel en ligne, un accès par mot de passe ?).

Ces discussions sont l'occasion de faire le point, mais aussi de responsabiliser chaque chef de service sur les données qu'il gère au quotidien. Pas besoin d'outils compliqués pour démarrer ; un simple tableau partagé peut très bien faire l'affaire pour ce premier recensement.

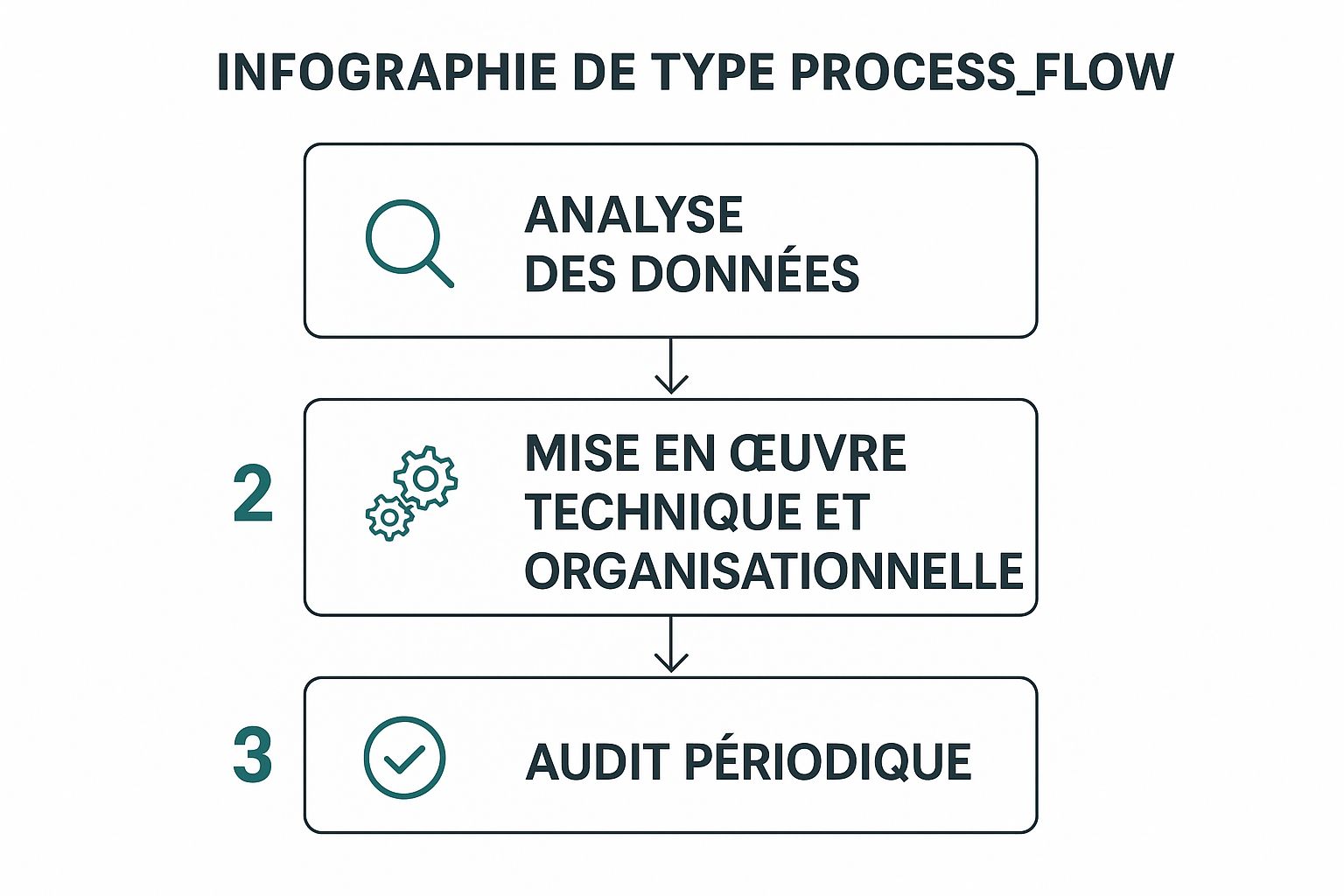

Cette infographie résume bien les grandes phases pour lancer votre démarche de mise en conformité, qui commence, vous l'aurez compris, par cette analyse.

Ce visuel le montre clairement : l'analyse des données est la fondation sur laquelle reposent toutes les autres actions, qu'elles soient techniques ou organisationnelles.

De la cartographie au registre

Ce travail de cartographie est bien plus qu'un simple inventaire à archiver dans un coin. Il s'agit de la matière première indispensable pour construire et maintenir à jour votre registre des activités de traitement. C'est ce document officiel qui prouvera votre sérieux et votre conformité en cas de contrôle de la CNIL.

En dessinant précisément les flux de données, vous allez naturellement identifier les zones de fragilité, les traitements qui demandent une vigilance accrue (comme ceux impliquant des données de santé) et les éventuels décalages par rapport aux exigences du RGPD. C'est une étape méthodique, certes, mais c'est le seul moyen de bâtir une protection des données qui soit à la fois solide et pérenne au sein de votre collectivité.

Bâtir et animer votre registre des traitements

Une fois la cartographie de vos données terminée, il est temps de passer à la formalisation. C'est là qu'intervient le fameux registre des activités de traitement. Oubliez l'image d'un simple tableau Excel qu'on remplit une bonne fois pour toutes. Ce registre est bien plus que ça : c'est la colonne vertébrale, la preuve vivante de votre conformité RGPD pour les collectivités territoriales.

Voyez-le comme le carnet d'entretien de votre collectivité pour tout ce qui touche aux données personnelles. Il doit être précis, complet et, surtout, mis à jour en permanence pour coller à la réalité du terrain. Soyons clairs : c'est le tout premier document que la CNIL vous demandera en cas de contrôle.

Les informations indispensables à consigner

D'après l'article 30 du RGPD, chaque traitement doit avoir sa propre "fiche" dans le registre, contenant des informations bien précises. C'est un peu la carte d'identité de chaque activité qui manipule des données personnelles, que ce soit pour la gestion de la paie des agents ou pour les inscriptions à la bibliothèque municipale.

Pour chaque traitement, vous devez impérativement documenter :

- La finalité précise : À quoi sert concrètement ce traitement ? (ex : "gérer les inscriptions sur les listes électorales").

- Les catégories de données : Quel type d'infos collectez-vous ? (ex : état civil, coordonnées, numéro d'électeur).

- Les catégories de personnes concernées : De qui parlez-vous ? (ex : citoyens, agents, fournisseurs).

- Les destinataires des données : Qui peut voir ces informations, en interne et en externe ? (ex : service élections, prestataire d'impression).

- Les durées de conservation : Pendant combien de temps gardez-vous les données et pourquoi ?

- Les mesures de sécurité : Une description simple des protections que vous avez mises en place (ex : accès limité à certains agents, serveurs sécurisés).

Le registre n'est pas qu'une contrainte administrative. C'est un véritable outil de pilotage. Il vous offre une vue d'ensemble et vous aide à maîtriser les risques liés à chaque traitement de données.

Faire vivre votre registre au quotidien

Le plus grand piège ? Considérer le registre comme un projet avec une date de début et une date de fin. Un registre qui n'est pas à jour est presque aussi problématique qu'un registre vide. Il ne reflète plus la réalité et peut cacher de sérieuses failles de sécurité ou des non-conformités. Pour aller plus loin sur les bonnes pratiques, n'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié au registre des traitements RGPD.

La clé du succès, c'est d'intégrer sa mise à jour dans vos habitudes de travail. Toute nouvelle activité ou modification doit devenir un réflexe : la mise à jour du registre. Vous lancez un nouveau portail pour les familles ? Vous installez des caméras de vidéoprotection ? Vous changez de logiciel RH ? Chacun de ces projets doit immédiatement trouver sa place dans le registre.

C'est en l'animant constamment que cet outil, au lieu d'être une charge, deviendra votre meilleur allié pour une conformité sereine et durable.

Bien sûr, voici la section réécrite dans un style naturel et humain, en suivant les exemples et instructions fournis.

Déployer des mesures de sécurité concrètes et efficaces

Avoir une conformité RGPD bien documentée, c'est bien. Mais la véritable protection des données de vos administrés se joue sur le terrain, avec des mesures de sécurité solides, à la fois techniques et humaines. C'est le moment de passer de la théorie à l'action.

Il y a urgence. La CNIL a clairement annoncé qu'elle intensifiait ses contrôles, avec les collectivités dans son viseur pour 2024 et 2025, notamment sur la cybersécurité. Le chiffre parle de lui-même : les notifications de violation de données ont bondi de 20 % en 2024, pour atteindre 5 629. Ce n'est pas anodin, cela montre que la surveillance est bien réelle. Pour vous faire une idée plus précise, vous pouvez lire cette analyse des priorités de contrôle de la CNIL pour 2025 sur zdnet.fr.

Mettre en place des procédures internes claires

Pour commencer, il faut des règles du jeu claires pour tout le monde. Des procédures internes solides pour gérer le cycle de vie des données et répondre aux demandes des citoyens sont la base. Et chaque agent concerné doit les connaître sur le bout des doigts.

Trois procédures sont absolument incontournables :

- La gestion des demandes de droits : Quand un administré demande à voir, corriger ou supprimer ses données, vous devez avoir un processus bien huilé pour répondre en moins d'un mois. Qui reçoit la demande ? Comment on vérifie que c'est bien la bonne personne ? Qui appuie sur le bouton pour faire la modification ? Tout doit être prévu.

- La réaction en cas de violation de données : Une clé USB perdue, une cyberattaque… ça peut arriver. L'important, c'est d'être prêt. Votre procédure doit dire qui alerter en interne, comment mesurer la gravité de la situation et, si c'est sérieux, comment prévenir la CNIL en moins de 72 heures.

- La réalisation d'Analyses d'Impact (AIPD) : Pour tout nouveau projet qui pourrait présenter un risque élevé pour la vie privée (comme l'installation de caméras de vidéoprotection ou un nouveau service en ligne pour la santé), une AIPD est obligatoire. C'est un exercice qui permet de peser le pour et le contre et de réduire les risques avant même de lancer le projet.

Renforcer la sécurité technique au quotidien

Les procédures, c'est une chose. Mais il faut aussi des verrous sur les portes. Des mesures techniques de base sont indispensables pour protéger votre système d'information.

Pensez à votre système d'information comme à l'hôtel de ville. Vous ne laisseriez pas toutes les portes ouvertes sans surveillance. C'est pareil pour les données numériques : l'accès doit être contrôlé, surveillé et protégé.

Voici quelques actions essentielles à mettre en place sans attendre :

- Une politique de mots de passe robustes : Fini les "123456" ou le nom du chien. Il faut imposer des mots de passe longs, complexes, et les changer régulièrement.

- Un contrôle des accès (les habilitations) : Le principe est simple : chaque agent ne doit avoir accès qu'aux données strictement nécessaires pour faire son travail. Pas plus.

- Le chiffrement des données sensibles : Un ordinateur portable ou une clé USB qui se balade avec des données personnelles doit systématiquement être chiffré. C'est une sécurité de plus en cas de perte ou de vol.

- La sécurisation des postes de travail : C'est le B.A.-ba. Des mises à jour faites à temps, un antivirus qui fonctionne et un pare-feu actif sur chaque ordinateur.

Et n'oubliez jamais : la meilleure technologie du monde ne remplacera jamais la vigilance humaine. Former et sensibiliser vos agents régulièrement, c'est votre première et votre plus efficace ligne de défense. Ce sont eux, au quotidien, les véritables gardiens des données de vos citoyens.

Construire votre plan d’action RGPD, étape par étape

La mise en conformité au RGPD pour une collectivité territoriale est un marathon, pas un sprint. C'est une évidence. Une fois que vous avez réussi à poser les bases avec votre registre, l'étape suivante est de transformer cet état des lieux en un plan d'action qui soit à la fois concret, hiérarchisé et surtout, réaliste. C'est cette feuille de route qui guidera vos efforts sur la durée.

Ce plan découle directement de la cartographie des données que vous avez menée. C'est elle qui va vous permettre de prioriser les chantiers : quels sont les traitements qui présentent le plus de risques pour les administrés ? Où se trouvent les écarts de conformité les plus flagrants ?

Définir les priorités et les responsabilités

Un plan d'action efficace, ce n'est pas juste une longue liste de tâches à cocher. Il doit attribuer des responsabilités claires, fixer des échéances tenables et prévoir les ressources humaines et financières nécessaires. Le but est simple : passer de la simple constatation des problèmes à leur résolution organisée.

Pour chaque action que vous identifiez, posez-vous les bonnes questions :

- Quel est l'objectif précis ? (Ex. : "Mettre en place une procédure claire pour gérer les demandes de droits des citoyens").

- Qui s'en charge ? (Ex. : "Le responsable du service juridique, avec l'appui du DPO").

- Pour quand ? (Ex. : "D'ici la fin du trimestre").

- Avec quels moyens ? (Ex. : "Formation des agents, mise à jour de la page contact du site web").

La clé, c'est de faire de la conformité un projet collectif qui a du sens. Chaque service doit comprendre son rôle et l'importance de ce qu'il fait pour protéger les données des administrés et préserver la réputation de la collectivité.

Ce travail de fond est indispensable pour évaluer votre niveau de maturité et cibler précisément les points à améliorer. Pour vous aider à y voir plus clair au départ, un audit RGPD initial peut fournir un diagnostic complet et servir de socle solide pour bâtir votre plan d'action.

Communiquer pour mobiliser

Surtout, ne gardez pas ce plan d'action pour vous ! La communication est un véritable moteur pour la réussite du projet. En interne, elle permet de mobiliser les équipes, de leur expliquer le "pourquoi" de la démarche et de valoriser leur implication au quotidien.

Et en externe, communiquer sur vos engagements rassure les citoyens et prouve la transparence de votre collectivité. Cela montre que vous prenez la protection de leurs données au sérieux.

D'ailleurs, les efforts paient. En 2024, la conformité RGPD des collectivités françaises a vraiment progressé. Selon une étude, 83 % des petites communes se déclarent en conformité totale ou partielle, un chiffre en nette hausse par rapport à 2022. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces avancées dans le Baromètre de l’Observatoire Data Publica.

Les questions que vous vous posez sur le RGPD dans votre collectivité

On le sait, le RGPD soulève beaucoup d'interrogations chez les élus et les agents. Voici des réponses claires et concrètes pour y voir plus clair au quotidien et dédramatiser le sujet.

Une petite commune a-t-elle vraiment les mêmes obligations qu'une grande métropole ?

Sur le papier, oui. Les grands principes du RGPD, comme tenir un registre des traitements ou nommer un Délégué à la Protection des Données (DPO), concernent tout le monde, peu importe la taille de la collectivité.

Mais le règlement introduit une notion de bon sens : la proportionnalité. Les mesures de sécurité que vous mettez en place doivent être adaptées aux risques réels. Une petite commune qui gère un volume de données limité et peu sensibles n'aura évidemment pas besoin de déployer le même arsenal technique qu'une métropole. L'important, c'est de garantir les droits des citoyens de manière pragmatique.

Que faire si un administré demande de supprimer ses données ?

Premier réflexe : ne pas paniquer et analyser la demande. Le droit à l'effacement n'est pas un droit absolu. Par exemple, impossible de l'appliquer pour un acte d'état civil, car la loi vous oblige à le conserver.

En revanche, si la demande est légitime (une personne souhaite se désinscrire de la newsletter municipale, par exemple), vous avez un mois pour supprimer les données et en informer la personne. Votre DPO est votre meilleur atout pour vous guider dans ces situations.

Comment gérer les données sur le site web et les réseaux sociaux de la mairie ?

Le site internet de votre commune est la première vitrine de votre conformité. Il doit absolument comporter :

- Une politique de confidentialité rédigée simplement et facile à trouver.

- Un bandeau de consentement pour les cookies, qui soit clair et honnête.

- Des formulaires de contact qui ne demandent que les informations strictement nécessaires.

Sur les réseaux sociaux, la vigilance est de mise. Faites attention au droit à l'image lorsque vous publiez des photos d'événements. Pensez aussi à modérer activement les commentaires pour éviter que des données personnelles ne soient exposées publiquement.

Vous cherchez un accompagnement sur mesure pour faire de ces obligations un véritable atout pour votre collectivité ? DP FLOW vous aide à piloter votre conformité RGPD en toute sérénité. Découvrez nos solutions conçues pour vous.