Le registre des traitements : vous en avez sûrement entendu parler. C'est ce fameux document, un peu intimidant au premier abord, qui recense et décrit toutes les activités de traitement de données personnelles dans votre organisation. Exigé par le RGPD, il est bien plus qu'une simple formalité. Pensez-y comme la véritable colonne vertébrale de votre gestion des données, un gage de transparence et de conformité.

Qu'est-ce que le registre de traitement RGPD ?

Allons droit au but. Le registre des traitements n'est pas qu'un document administratif de plus sur la pile. C'est la pièce maîtresse de votre gouvernance des données, un outil stratégique essentiel pour piloter votre conformité au RGPD.

Imaginez-le comme le tableau de bord de votre activité. Chaque bouton et chaque voyant lumineux représente une opération impliquant des données personnelles : la gestion de la paie, votre fichier clients, les formulaires de contact sur votre site, ou même la liste d'inscription à votre newsletter. Ce registre est là pour cartographier avec précision chacun de ces flux, de la collecte des informations jusqu'à leur suppression.

Le rôle central du registre

Un registre de traitement n'est pas un document qu'on crée une fois pour l'oublier au fond d'un tiroir numérique. C'est un instrument de bord vivant, la preuve concrète de votre sérieux en matière de protection des données. Il répond à plusieurs objectifs cruciaux :

- Prouver votre conformité : En cas de contrôle de la CNIL, c'est le tout premier document qui vous sera demandé. Un registre bien tenu, c'est le signe d'une organisation qui maîtrise son sujet.

- Maîtriser vos flux de données : Il vous force à vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je collecte cette donnée ? Qui peut y accéder ? Combien de temps je la conserve ?

- Faciliter l'exercice des droits : Quand un client vous demande d'accéder à ses informations ou de les supprimer, le registre vous indique immédiatement où chercher.

Cette obligation réglementaire, entrée en vigueur en France en mai 2018, a profondément changé la donne. Ne pas la respecter peut coûter cher, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Pour vous aider à visualiser rapidement ce qui est attendu, voici une synthèse des obligations liées au registre.

Synthèse des obligations du registre de traitement

Ce tableau offre un résumé des points essentiels concernant le registre de traitement pour une compréhension immédiate.

| Élément Clé | Description |

|---|---|

| Objectif Principal | Cartographier et documenter tous les traitements de données personnelles. |

| Base Légale | Article 30 du RGPD. |

| Contenu Obligatoire | Finalités, catégories de données, destinataires, durées de conservation, mesures de sécurité. |

| Obligation | Tenue obligatoire pour la plupart des organisations, sauf exceptions très limitées. |

| Mise à Jour | Doit être un document "vivant", mis à jour en continu à chaque nouveau traitement. |

| Sanction | Le non-respect peut entraîner des sanctions financières lourdes (jusqu'à 10 M€ ou 2% du CA). |

Ce tableau met en évidence que le registre est bien plus qu'une simple liste ; c'est un outil de pilotage complet de votre conformité.

Une démarche bénéfique pour tous

Contrairement à une idée reçue, tenir un registre ne concerne pas que les multinationales. Une petite boutique en ligne qui gère des commandes et des livraisons, un artisan qui établit des devis… dès que vous traitez régulièrement des données personnelles, vous êtes concerné.

Mettre en place un registre de traitement, c'est transformer une contrainte légale en un véritable atout. Cela vous pousse à optimiser vos processus, à réduire les risques de fuites de données et, au final, à bâtir une relation de confiance solide avec vos clients et vos salariés.

Cette approche proactive est devenue indispensable pour toute structure soucieuse de son image. Pour bien commencer, il est crucial d'en comprendre les fondamentaux. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre davantage en consultant notre guide sur le registre des traitements RGPD. En somme, cet outil n'est pas une finalité, mais le point de départ d'une culture de la donnée saine et sécurisée.

Déterminer si vous devez tenir un registre

La question n'est pas vraiment de savoir si vous devriez, mais plutôt si vous êtes obligé de tenir un registre des traitements. Beaucoup pensent que cette obligation ne concerne que les grandes entreprises, mais c'est une idée reçue. En réalité, la réponse est très souvent « oui », même pour les petites structures.

Le RGPD est clair : l'obligation s'applique à toute organisation, peu importe sa taille, si le traitement de données qu'elle effectue coche l'une de ces cases :

- Il n'est pas occasionnel.

- Il présente un risque pour les droits et libertés des individus.

- Il concerne des données sensibles ou des informations sur des condamnations pénales.

Soyons honnêtes, ces conditions couvrent la grande majorité des activités aujourd'hui. Un simple site e-commerce qui gère des commandes clients effectue un traitement régulier, et donc non occasionnel. L'obligation s'applique.

Quand l'exception devient la règle

Le fameux seuil des 250 salariés est un peu un faux ami. La plupart des TPE et PME sont en fait concernées à cause du caractère « non occasionnel » de leurs activités. Si la collecte et l'utilisation de données personnelles sont au cœur de votre modèle économique, vous êtes dans le viseur.

Prenons des exemples concrets. Une petite agence de marketing qui pilote des campagnes pour ses clients, ou un cabinet de recrutement qui gère une base de CV, sont directement concernés. Leur métier repose sur le traitement de données.

De même, si vous collectez ce que l'on appelle des données sensibles, l'obligation est immédiate, quelle que soit votre taille. On parle ici d'informations sur la santé, l'origine ethnique, les opinions politiques ou l'orientation sexuelle. Un cabinet médical, une association engagée ou un syndicat doivent donc impérativement tenir un registre.

Comparaison des obligations de tenue de registre

Pour y voir plus clair, ce tableau compare les exigences pour différentes tailles et types d'organisations afin de vous aider à déterminer votre obligation.

| Type d'organisation | Obligation de tenir un registre ? | Exemple concret |

|---|---|---|

| PME de 30 salariés | Oui (traitement régulier) | Gestion du fichier clients, de la paie et de la prospection. |

| Association (10 bénévoles) | Oui (si données sensibles) | Gestion des adhésions avec opinions politiques ou religieuses. |

| Artisan indépendant | Oui (traitement régulier) | Création de devis et factures contenant des données clients. |

| Startup tech | Oui (risque pour les droits) | Collecte de données de géolocalisation via une application mobile. |

| Grande entreprise (+250) | Oui (par défaut) | Toutes les activités de traitement de données sans exception. |

Ce tableau montre bien que le critère de taille est loin d'être le seul à prendre en compte. La nature de vos activités est souvent bien plus déterminante.

Un enjeu de confiance et de maîtrise

Au-delà de l'obligation légale pure et dure, tenir un registre est une pratique saine pour n'importe quelle structure. C'est un exercice qui force à la clarté et qui peut transformer une contrainte administrative en un véritable avantage.

Tenir un registre de traitement n'est pas qu'une question de conformité. C'est l'opportunité de cartographier vos actifs informationnels, d'identifier les risques et de démontrer votre sérieux à vos clients, partenaires et salariés.

Cette culture de la protection des données n'est pas sortie de nulle part en France. Elle plonge ses racines dans une méfiance citoyenne née dans les années 1970 face au projet "SAFARI", qui prévoyait d'interconnecter de grands fichiers administratifs. L'opposition a été si forte qu'elle a mené à la toute première loi Informatique et Libertés en 1978. Pour mieux comprendre ces fondements, vous pouvez explorer l'historique de la protection des données en France.

Au final, se demander si l'on doit tenir un registre, c'est faire le premier pas vers une gestion des données plus responsable et maîtrisée.

Quelles informations intégrer dans votre registre

Entrons maintenant dans le vif du sujet : qu'est-ce qu'on met, concrètement, dans ce fameux registre de traitement ? Oubliez l'idée d'une simple liste. Chaque fiche de traitement doit être une véritable carte d'identité pour chaque activité qui touche à des données personnelles. Pensez-y comme à une recette de cuisine : il faut les ingrédients (les données), les étapes de préparation (la finalité), et savoir pour qui on cuisine (les destinataires).

L'article 30 du RGPD nous donne la liste des courses, c'est-à-dire les informations obligatoires. Le but n'est pas de remplir des cases pour le plaisir, mais de documenter vos pratiques pour prouver que vous maîtrisez la situation et respectez les règles. C'est un exercice qui force à mettre de l'ordre dans ses idées et à justifier chaque étape du parcours d'une donnée.

La finalité du traitement : pourquoi collectez-vous ces données ?

C'est la toute première question à se poser. Chaque fiche commence par là. Vous devez décrire l'objectif de votre collecte de manière claire et légitime. Une finalité ne peut pas être un concept flou comme « améliorer nos services ». Soyez précis.

Par exemple, au lieu d'écrire « gestion commerciale », détaillez :

- Gestion des commandes clients : Pour préparer et expédier les achats faits sur notre site.

- Prospection commerciale : Pour envoyer par email des offres promotionnelles aux prospects qui ont donné leur accord.

- Gestion de la paie des salariés : Pour calculer et virer les salaires tous les mois.

Chaque objectif bien distinct mérite sa propre fiche de traitement. C'est ce niveau de détail qui fait de votre registre un outil vraiment utile et conforme.

Un registre bien tenu n'est pas une contrainte, c'est un véritable outil de pilotage. Chaque finalité est comme un chapitre de votre livre de conformité ; elle raconte une histoire claire sur votre façon responsable d'utiliser les données.

Les informations clés à documenter

Une fois l'objectif (la finalité) bien défini, votre fiche de traitement doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être complète. Chaque champ est là pour répondre à une question précise : qui, quoi, comment, où, et pour combien de temps ?

Voici la checklist des informations à ne jamais oublier :

- Catégories de personnes concernées : De qui parlez-vous ? (Exemples : clients, salariés, prospects, candidats à un poste).

- Catégories de données personnelles collectées : Quelles informations exactes récupérez-vous ? (Exemples : nom, prénom, email, historique d’achats, CV).

- Catégories de destinataires : Qui a le droit de voir ces données ? Pensez aux services en interne (RH, marketing) mais aussi aux partenaires externes (prestataire de paie, hébergeur du site web). Pour ces derniers, une relation bien cadrée est primordiale, comme on l'explique dans notre guide sur l'évaluation des tiers.

- Transferts de données hors de l’Union Européenne : Si des données partent ou sont stockées en dehors de l'UE (par exemple, via un logiciel américain), il faut le dire. Vous devez aussi expliquer quelles garanties protègent ces données pendant leur voyage.

- Durées de conservation : C'est un point crucial. Pour chaque type de donnée, fixez une durée de vie précise et justifiée. Par exemple, les données d'un client sont gardées le temps de la relation commerciale, plus la durée légale de prescription.

- Mesures de sécurité techniques et organisationnelles : Comment protégez-vous concrètement ces données ? Il s'agit de décrire les actions mises en place.

Exemples concrets de mesures de sécurité

Ce dernier point peut faire un peu peur avec ses grands mots, mais il est fondamental. Pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour le remplir. L'idée est simplement de montrer que vous avez réfléchi à la question.

Voici quelques exemples simples de mesures que vous pouvez mentionner :

- Pseudonymisation : Remplacer une donnée qui identifie directement (comme un nom) par un alias (comme un numéro de client).

- Chiffrement des données : Rendre les données illisibles sans une clé spéciale. C'est très important pour les ordinateurs portables ou quand on envoie des fichiers.

- Contrôle d'accès : Mettre en place des autorisations pour que seuls les employés qui en ont vraiment besoin puissent accéder à certaines données.

- Sauvegardes régulières : Pour être sûr de pouvoir récupérer les données en cas de pépin (panne, attaque, etc.).

En documentant sérieusement ces informations pour chaque traitement, votre registre deviendra la véritable colonne vertébrale de votre gestion des données.

Comment créer et maintenir votre registre de traitement ?

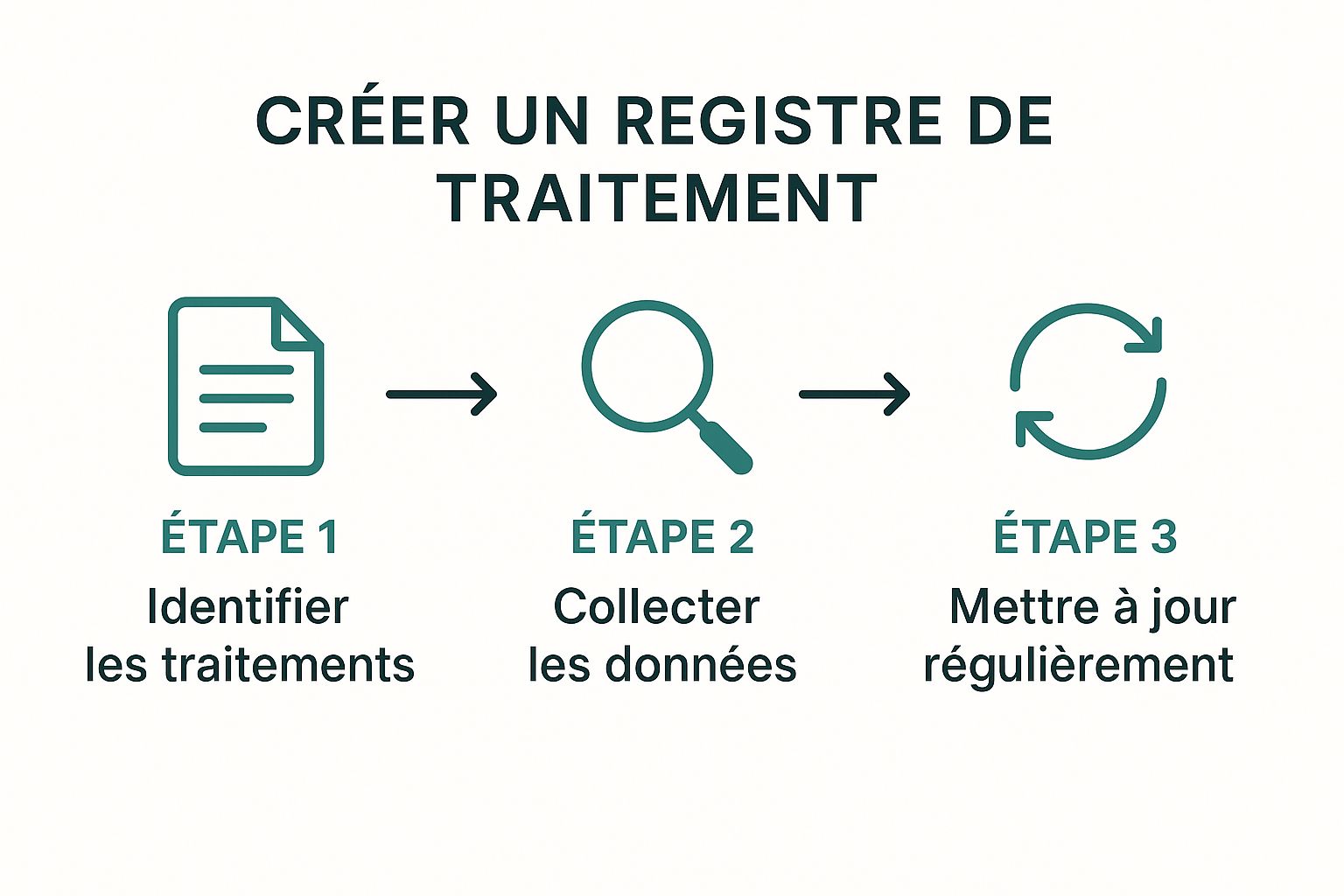

Passer de la théorie à la pratique peut paraître intimidant, mais aborder la création et la gestion de votre registre de traitement avec un peu de méthode rend les choses bien plus simples. L'astuce, c'est de ne pas voir ce document comme une corvée administrative à faire une seule fois, mais plutôt comme un véritable tableau de bord qui vit et évolue avec votre entreprise. En adoptant une démarche structurée dès le départ, vous gagnerez un temps précieux par la suite.

La mise en place de votre registre se fait en quelques étapes logiques. L'objectif est de bâtir un document complet, conforme, mais surtout utile au quotidien pour garder le contrôle sur vos flux de données.

Étape 1 : Identifier toutes vos activités de traitement

La première étape, et la plus fondamentale, c'est le recensement. On ne peut pas documenter ce qu'on ne connaît pas. La meilleure façon de procéder est d'aller discuter avec les responsables des services clés de votre organisation :

- Les Ressources Humaines : pour tout ce qui touche à la paie, au recrutement, à la formation, etc.

- Le Marketing et les Ventes : pour la gestion des clients et prospects, les newsletters, les formulaires de contact.

- Le service Informatique (IT) : pour la gestion des logs des serveurs, la vidéosurveillance, la maintenance des outils.

Cette phase de dialogue est cruciale. C'est souvent là que l'on met en lumière des traitements de données un peu oubliés ou sous-estimés, ce qui garantit que votre registre sera vraiment exhaustif.

Étape 2 : Documenter chaque activité dans une fiche

Une fois qu'une activité est identifiée, par exemple la "gestion du recrutement", il faut lui créer une fiche dédiée dans votre registre. C'est là que vous allez noter toutes les informations obligatoires que nous avons vues plus haut (la finalité, les personnes concernées, les données collectées, etc.).

Pour ne pas partir d'une page blanche, le plus simple est de s'appuyer sur des modèles. La CNIL, par exemple, met à disposition un modèle de registre très bien fait. C'est une excellente base pour démarrer sur des fondations solides et être sûr de répondre aux attentes du régulateur.

Utiliser ce type d'outil standardisé vous assure de ne rien oublier d'important et facilite grandement la lecture du document en cas de contrôle.

Étape 3 : Centraliser et piloter le registre

Un registre ne peut pas être l'affaire de tout le monde et de personne à la fois. Il est indispensable de nommer un responsable, qui est souvent le Délégué à la Protection des Données (DPO) s'il y en a un dans l'entreprise. Cette personne joue le rôle de chef d'orchestre : elle centralise les informations, vérifie la cohérence entre les fiches et répond aux questions des équipes.

Ce pilotage centralisé est la garantie que le registre reste homogène et à jour. Le responsable doit avoir une vue d'ensemble pour repérer les doublons ou les incohérences entre les différents traitements déclarés par les services.

Étape 4 : Prévoir des révisions régulières

Votre entreprise vit et évolue. Vous lancez un nouveau produit, vous adoptez un nouvel outil CRM, vous changez votre processus de recrutement… Chacun de ces changements a un impact sur vos traitements de données et doit donc être noté dans le registre.

Un registre de traitement est une photographie de vos pratiques à un instant T. Si vos pratiques changent mais que la photo reste la même, votre registre devient obsolète et, par conséquent, non conforme.

Planifiez des points de révision à intervalles réguliers, par exemple tous les six mois ou une fois par an. Et surtout, instaurez une règle simple : tout nouveau projet qui implique des données personnelles doit déclencher une mise à jour du registre avant même son lancement. N'oubliez pas que pour chaque traitement, il est essentiel de définir sa justification. Pour creuser ce point, n'hésitez pas à lire notre article sur les bases légales du RGPD.

Cette approche cyclique – identifier, documenter, mettre à jour – est la clé pour avoir un registre vivant et réellement utile. En suivant ces étapes, vous transformez une simple obligation légale en un puissant outil de gouvernance pour votre entreprise.

Les erreurs fréquentes à ne pas commettre

À première vue, créer un registre des traitements semble assez simple. Mais attention aux pièges ! Plusieurs erreurs courantes peuvent vite le rendre inefficace, voire non conforme. Les connaître, c'est le meilleur moyen de les éviter et de construire un document vraiment utile pour votre organisation.

L'erreur la plus commune ? Rester trop vague. Votre registre n'est pas une plaquette marketing, c'est un outil de travail qui doit être ultra-précis.

Un des écueils classiques est la description floue des finalités. Écrire "améliorer l'expérience client" ne veut rien dire pour le RGPD. Il faut être concret : "gérer les retours de produits et les demandes de remboursement", par exemple.

C'est cette précision qui donne toute sa valeur au registre. Sans elle, le document perd son sens et ne vous sera d'aucune aide, que ce soit lors d'un contrôle ou pour répondre à une demande d'un client.

Oublier les traitements de données invisibles

Une autre erreur très répandue est de se focaliser uniquement sur ce qui est évident : le fichier clients, les listes de diffusion pour le marketing… et de laisser de côté tout ce qui est plus discret.

Pourtant, ces traitements "invisibles" sont tout aussi importants :

- Les journaux de serveurs (logs) : Chaque visite sur votre site web génère des fichiers qui tracent l'activité des utilisateurs, souvent avec leur adresse IP. C'est un traitement de données.

- La vidéosurveillance : Les images capturées par les caméras dans vos locaux sont bien des données personnelles.

- La gestion des badges d'accès : Savoir qui entre et qui sort de vos bureaux, et à quelle heure, relève de la donnée personnelle liée à la sécurité.

Ignorer ces activités, c'est présenter une carte incomplète de vos données, ce qui fragilise directement votre conformité.

Manquer de précision sur les durées de conservation

"On garde les données aussi longtemps que nécessaire". Cette phrase est un véritable signal d'alarme pour n'importe quel auditeur. Le RGPD est clair : vous devez définir des durées de conservation précises et justifiées pour chaque type de donnée.

Par exemple, au lieu d'une mention vague, soyez spécifique :

- Données de candidature non retenue : Conservation pendant 2 ans maximum après le dernier contact avec le candidat.

- Factures clients : Conservation pendant 10 ans à compter de la clôture de l'exercice, pour respecter les obligations légales.

Sans ces délais clairs, vous prenez le risque de conserver des données bien plus longtemps que permis, ce qui augmente les risques en cas de fuite.

Traiter le registre comme un projet unique

Enfin, l'erreur qui peut coûter le plus cher est de voir le registre comme une tâche à faire une bonne fois pour toutes. C'est tout le contraire : un registre est un document vivant. Il doit évoluer avec votre entreprise.

Un nouveau service qui se lance, un nouvel outil logiciel adopté, un changement dans vos processus… chaque nouveauté doit entraîner une mise à jour. Un registre qui n'est pas à jour est un registre faux, et donc non conforme. Pour s'assurer qu'il reste pertinent, réaliser un audit RGPD de temps en temps est une excellente idée. D'ailleurs, vous pouvez en apprendre plus sur cette démarche en lisant notre guide sur comment réaliser un audit RGPD.

En évitant ces quatre pièges – le manque de précision, l'oubli de certains traitements, les durées de conservation floues et l'absence de mise à jour – vous mettez toutes les chances de votre côté pour construire un registre solide, conforme et qui vous aide réellement au quotidien.

Foire aux questions sur le registre des traitements

Même avec les meilleures explications, des questions très pratiques subsistent souvent. C'est bien normal. Se mettre en conformité avec le RGPD et gérer un registre de traitement soulève des interrogations légitimes. Cette section est là pour y répondre directement, lever vos derniers doutes et vous donner la confiance nécessaire pour finaliser votre démarche.

Nous avons rassemblé ici les questions qui reviennent le plus souvent pour vous apporter des réponses claires et directement applicables.

Mon registre de traitement doit-il être public ?

Non, le registre des traitements est un document strictement interne. Vous n'avez aucune obligation de le publier sur votre site web ou de le rendre accessible à n'importe qui. Son but premier est de vous servir de tableau de bord pour piloter votre conformité et, bien sûr, de pouvoir répondre aux demandes de l'autorité de contrôle.

Cependant, il y a une nuance de taille. Le registre doit être communiqué sans délai à la CNIL si elle vous le demande lors d'un contrôle. Il devient alors la preuve centrale de votre bonne foi et de votre maîtrise des flux de données. Le garder à jour est donc essentiel pour être prêt à tout moment.

Quels outils utiliser pour créer mon registre ?

Pour commencer, un simple tableur comme Excel ou Google Sheets peut largement faire l'affaire, surtout si vous êtes une petite structure. D'ailleurs, la CNIL propose un modèle de base très bien fait qui fonctionne parfaitement sur ce type de logiciel. C'est une excellente porte d'entrée pour se lancer sans aucun frais.

Pour les organisations plus grandes qui jonglent avec de nombreux traitements de données, des logiciels spécialisés dans la conformité RGPD peuvent vite devenir indispensables. Ces outils offrent des fonctionnalités bien plus poussées, comme :

- L'automatisation des mises à jour.

- La génération de rapports en un clic.

- Des circuits de validation pour impliquer les différents services.

- La cartographie visuelle des flux de données.

Le choix dépend vraiment de la taille de votre structure et de la complexité de vos activités.

Que se passe-t-il si mon registre est incomplet lors d'un contrôle ?

Soyons clairs : un registre incomplet ou, pire, inexistant est une non-conformité majeure aux yeux de la CNIL. L'article 30 du RGPD est formel, sa tenue est obligatoire. En cas de contrôle, présenter un registre partiel ou inexact est un très mauvais signal envoyé à l'autorité.

L'absence d'un registre de traitement ou sa mauvaise tenue est souvent le premier point de friction lors d'un contrôle. C'est l'équivalent de ne pas pouvoir présenter les papiers de son véhicule lors d'un contrôle routier : ça complique immédiatement la situation et peut entraîner des sanctions.

Les conséquences peuvent aller d'une simple mise en demeure de vous conformer jusqu'à des sanctions financières potentiellement très lourdes. Il est donc crucial de le voir comme un document absolument prioritaire.

Comment intégrer les données des cookies dans le registre ?

Absolument. La gestion des cookies et autres traceurs sur votre site web est bel et bien un traitement de données personnelles. Cette activité doit donc avoir sa propre fiche dans votre registre de traitement.

Dans cette fiche, vous devrez décrire précisément :

- La finalité : Par exemple, "Mesure d'audience anonymisée" ou "Affichage de publicités ciblées".

- Les données collectées : Identifiant du cookie, adresse IP (souvent anonymisée), historique de navigation sur le site.

- La durée de conservation : Par exemple, 13 mois maximum pour le consentement aux cookies non essentiels.

- Les destinataires : Les outils d'analyse (comme Google Analytics) ou les régies publicitaires avec lesquelles vous travaillez.

Documenter cette activité est indispensable pour avoir une vision à 360 degrés de votre conformité et pour prouver que vous gérez bien tous les points de collecte de données.

Mettre en place et maintenir un registre de traitement conforme peut sembler complexe. C'est pourquoi un accompagnement par un expert peut faire toute la différence. DP FLOW vous aide à sécuriser vos pratiques et à transformer cette obligation en un véritable atout pour votre organisation.

Pour un audit, un accompagnement ou l'externalisation de votre DPO, visitez notre site.