Décoder le droit d'opposition RGPD sans jargon juridique

Imaginez que vos données personnelles soient les clés de votre maison. C'est vous, et vous seul, qui décidez qui peut entrer, quand et pour quelle raison. Le droit d'opposition RGPD repose sur ce même principe : il vous donne le pouvoir de dire « stop » lorsqu'un organisme traite vos informations. Considérez-le comme votre interrupteur personnel pour reprendre le contrôle de votre vie privée.

Qu'est-ce qui rend ce droit si spécial ?

Contrairement à d'autres droits qui peuvent exiger des justifications complexes, le droit d'opposition est souvent très direct. C'est particulièrement vrai pour la prospection commerciale. Si vous recevez des emails publicitaires que vous n'avez pas sollicités, vous n'avez besoin d'aucune raison particulière pour demander à ce que cela cesse. Dans ce contexte, c'est un droit absolu.

Dans d'autres cas, ce droit agit comme un véritable bouclier. Il vous permet de contester un traitement de données si celui-ci est justifié par « l'intérêt légitime » d'une entreprise ou par une mission de service public. Ce mécanisme est un pilier de votre autonomie numérique, vous protégeant contre des pratiques intrusives ou le profilage non consenti. Pour l'exercer, il est d'abord essentiel de comprendre comment les entreprises doivent vous informer de leurs pratiques, un sujet que vous pouvez approfondir en lisant notre guide sur comment informer ses clients sur le RGPD.

Les fondations de votre pouvoir de dire « non »

Le droit d'opposition, tel que défini par l'article 21 du RGPD, est une pièce maîtresse de la protection des données en France. Il permet à toute personne de s'opposer, à tout moment, à l'utilisation de ses données lorsque le traitement est basé sur l'exécution d'une mission d'intérêt public ou sur les intérêts légitimes du responsable de traitement. Cette disposition légale transforme un concept abstrait en un outil concret et actionnable. Pour mieux saisir toutes les facettes de cette règle, vous pouvez consulter plus de détails sur le droit d'opposition dans le RGPD.

Cependant, ce droit n'est pas applicable dans toutes les situations. Pour vous aider à y voir plus clair, le tableau ci-dessous résume les cas où vous pouvez l'invoquer et ceux où ce n'est pas possible.

| Base légale | Droit d'opposition applicable | Exemples concrets |

|---|---|---|

| Consentement | Non (mais droit de retrait du consentement) | Vous vous abonnez à une newsletter. Vous ne pouvez pas vous y "opposer", mais vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, ce qui revient au même. |

| Contrat | Non | Vous achetez en ligne. L'entreprise a besoin de votre adresse pour livrer le colis. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce traitement nécessaire à l'exécution du contrat. |

| Obligation légale | Non | Votre employeur doit transmettre vos données à l'URSSAF. Vous ne pouvez pas vous y opposer, car c'est une obligation légale. |

| Intérêt légitime | Oui (sauf motifs légitimes et impérieux de l'entreprise) | Une entreprise analyse vos habitudes d'achat pour vous proposer des produits similaires. Vous pouvez vous y opposer en invoquant vos propres intérêts. |

| Mission d'intérêt public | Oui (sauf motifs légitimes et impérieux de l'organisme) | Une commune collecte des données pour une étude sur la circulation. Vous pouvez vous opposer à ce que vos données soient utilisées. |

| Prospection commerciale | Oui (droit absolu) | Vous recevez un email publicitaire d'une marque. Vous avez le droit inconditionnel de demander l'arrêt de ces communications, sans aucune justification. |

Ce tableau montre que le droit d'opposition est particulièrement puissant contre la prospection et les traitements fondés sur l'intérêt légitime d'une organisation. En revanche, il ne peut pas être utilisé pour bloquer des traitements nécessaires à l'exécution d'un contrat ou imposés par la loi.

Les bases légales démystifiées : comprendre vos vrais pouvoirs

Pour exercer votre droit d'opposition RGPD de manière efficace, vous devez d'abord comprendre sur quel terrain juridique vous jouez. Imaginez une partie d'échecs : connaître les règles qui s'appliquent à votre adversaire (l'entreprise) vous donne un avantage décisif. La pièce maîtresse de votre jeu est l'article 21 du RGPD, le fondement même de votre pouvoir.

Les deux champs de bataille principaux

Votre droit d'opposition est particulièrement fort dans deux situations, qui correspondent aux justifications les plus flexibles pour les entreprises :

- L'intérêt légitime : Une organisation peut traiter vos données si elle estime avoir une bonne raison, comme la prévention de la fraude ou l'amélioration de ses produits. C'est ici que votre opposition a le plus de poids. Vous pouvez contester cet « intérêt » en expliquant pourquoi vos propres droits et libertés doivent primer.

- La mission d'intérêt public : Un organisme public collecte des données pour une étude ou des statistiques. Vous pouvez également vous y opposer en invoquant des raisons liées à votre situation particulière.

Dans ces deux scénarios, la situation se renverse. C'est à l'organisme de prouver qu'il a des motifs « légitimes et impérieux » qui l'emportent sur vos intérêts personnels. Cet argument est souvent difficile à défendre, ce qui vous place en position de force. Le cas de la prospection commerciale est encore plus simple : votre droit d'opposition est absolu et inconditionnel. Vous n'avez besoin de fournir aucune justification. Pour mieux saisir comment une entreprise choisit ce fondement, il est utile de se renseigner sur la notion de base légale RGPD et ce qu'elle implique.

Exceptions et jurisprudence : connaître les limites pour mieux agir

Ce droit n'est toutefois pas absolu. Il ne s'applique pas si le traitement des données est indispensable à l'exécution d'un contrat (par exemple, votre adresse pour une livraison) ou s'il découle d'une obligation légale (comme les déclarations sociales faites par votre employeur). Connaître ces exceptions vous évitera de vous lancer dans des démarches vouées à l'échec.

Le rôle de la CNIL est ici crucial. En 2024, l'autorité a mené 321 contrôles suite à des plaintes, dont beaucoup portaient sur l'exercice des droits des personnes. Ces interventions montrent que les plaintes sont prises au sérieux et peuvent mener à des sanctions. Pour en savoir plus sur le travail de l'autorité, vous pouvez consulter le bilan des contrôles de la CNIL.

Cette vigilance de la part des autorités renforce votre position. En rappelant les risques encourus par l'entreprise, vous lui signifiez clairement que le non-respect de votre droit d'opposition n'est pas une option. Votre démarche individuelle s'inscrit ainsi dans un cadre réglementaire strict et surveillé.

Détecter les signaux d'alarme : quand et comment agir

Il n'est pas nécessaire d'être un expert juridique pour identifier une situation où vos données personnelles sont utilisées de manière inappropriée. Savoir repérer les signaux d'alarme vous donne le pouvoir d'agir et de reprendre le contrôle. Imaginez-vous en détective du numérique : chaque e-mail non sollicité ou publicité étrangement ciblée est un indice potentiel.

Les cas les plus courants où votre droit d'opposition s'applique

Certaines situations doivent immédiatement éveiller votre méfiance. Ces « drapeaux rouges » sont des contextes idéaux pour faire valoir votre droit d'opposition RGPD.

- Le démarchage commercial persistant : C'est le cas le plus classique. Chaque e-mail marketing, SMS publicitaire ou appel de prospection est une occasion d'exercer votre droit. Pour la prospection commerciale, votre droit d'opposition est absolu et n'a pas besoin d'être justifié.

- Le profilage publicitaire envahissant : Vous visitez la page d'un produit et, soudain, des publicités pour cet article vous suivent sur tous les sites que vous consultez ? Ce ciblage repose souvent sur l'« intérêt légitime » de l'entreprise, un motif que vous êtes tout à fait en droit de contester.

- L'utilisation de vos données sur les réseaux sociaux : Les plateformes analysent vos interactions pour adapter votre fil d'actualité et les publicités qui y apparaissent. Vous pouvez vous y opposer en explorant les paramètres de confidentialité de votre compte.

- Les applications mobiles et objets connectés : Une application météo a-t-elle réellement besoin d'accéder à vos contacts ? Votre montre connectée partage-t-elle vos données de santé à des fins publicitaires ? Ce sont des signaux clairs indiquant qu'une opposition est légitime.

Décrypter les politiques de confidentialité

Les politiques de confidentialité, malgré leur langage souvent dense, contiennent les clés pour comprendre comment vos données sont utilisées. Recherchez des termes comme « intérêt légitime » ou « mission d'intérêt public ». Ce sont vos portes d'entrée pour exercer votre droit. Si un traitement de données est justifié par l'un de ces motifs, l'entreprise doit démontrer que son intérêt prime sur vos droits et libertés, ce qui est souvent difficile à prouver.

Même des données accessibles au public peuvent être protégées. Par exemple, l'Insee indique que certaines informations du répertoire Sirene peuvent faire l'objet d'une opposition. Le Code de commerce permet aux entrepreneurs individuels de demander la non-diffusion de leurs informations de localisation. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations de l'Insee sur ce droit spécifique. Connaître ces cas de figure vous permet d'agir de manière ciblée plutôt que de subir passivement l'exploitation de vos données.

Votre plan d'action : exercer votre droit comme un expert

Passer de la théorie à la pratique peut sembler complexe, mais faire valoir votre droit d'opposition RGPD est en réalité une démarche assez simple si vous suivez une méthode claire. En structurant votre approche, vous pouvez formuler une demande solide et efficace, transformant une simple requête en un véritable acte juridique.

Étape 1 : Préparer votre demande

La première chose à faire est d'identifier clairement à qui adresser votre courrier. Le responsable du traitement est la personne ou l'entité qui décide de l'utilisation de vos données. Vous trouverez généralement ses coordonnées dans les mentions légales ou les conditions générales d'utilisation du site web concerné. Pensez également à consulter la politique de confidentialité de l'entreprise, qui décrit souvent la procédure spécifique à suivre.

Ensuite, rassemblez les informations indispensables pour que votre demande soit complète :

- Votre identité : Indiquez vos prénom, nom et coordonnées afin que l'organisme puisse vous répondre.

- L'objet de votre demande : Soyez direct et précis. Un objet comme « Demande d'exercice du droit d'opposition (Article 21 du RGPD) » est parfait.

- Le traitement visé : Précisez l'usage de vos données que vous contestez. S'agit-il de la réception d'e-mails publicitaires, du profilage à des fins de ciblage, ou d'une autre utilisation ?

- Votre justification (si nécessaire) : Si votre demande concerne la prospection commerciale, vous n'avez besoin de fournir aucune justification. Pour les autres cas, où le traitement est basé sur « l'intérêt légitime » de l'organisme, vous devrez expliquer pourquoi vos droits et libertés doivent prévaloir, en invoquant des « raisons tenant à votre situation particulière ».

Même si ce n'est pas toujours obligatoire, joindre une copie de votre pièce d'identité peut être une bonne idée. Cela permet à l'organisme de vérifier rapidement votre identité et d'accélérer le traitement de votre requête.

Étape 2 : Envoyer et suivre votre requête

Une fois votre demande rédigée, choisissez un mode d'envoi qui vous laissera une preuve. L'e-mail est souvent le moyen le plus rapide, mais une lettre recommandée avec accusé de réception constitue une preuve juridique incontestable de votre démarche. Cette étape est essentielle, car il est impératif de contacter d'abord le responsable du traitement avant de pouvoir saisir la CNIL si le problème persiste.

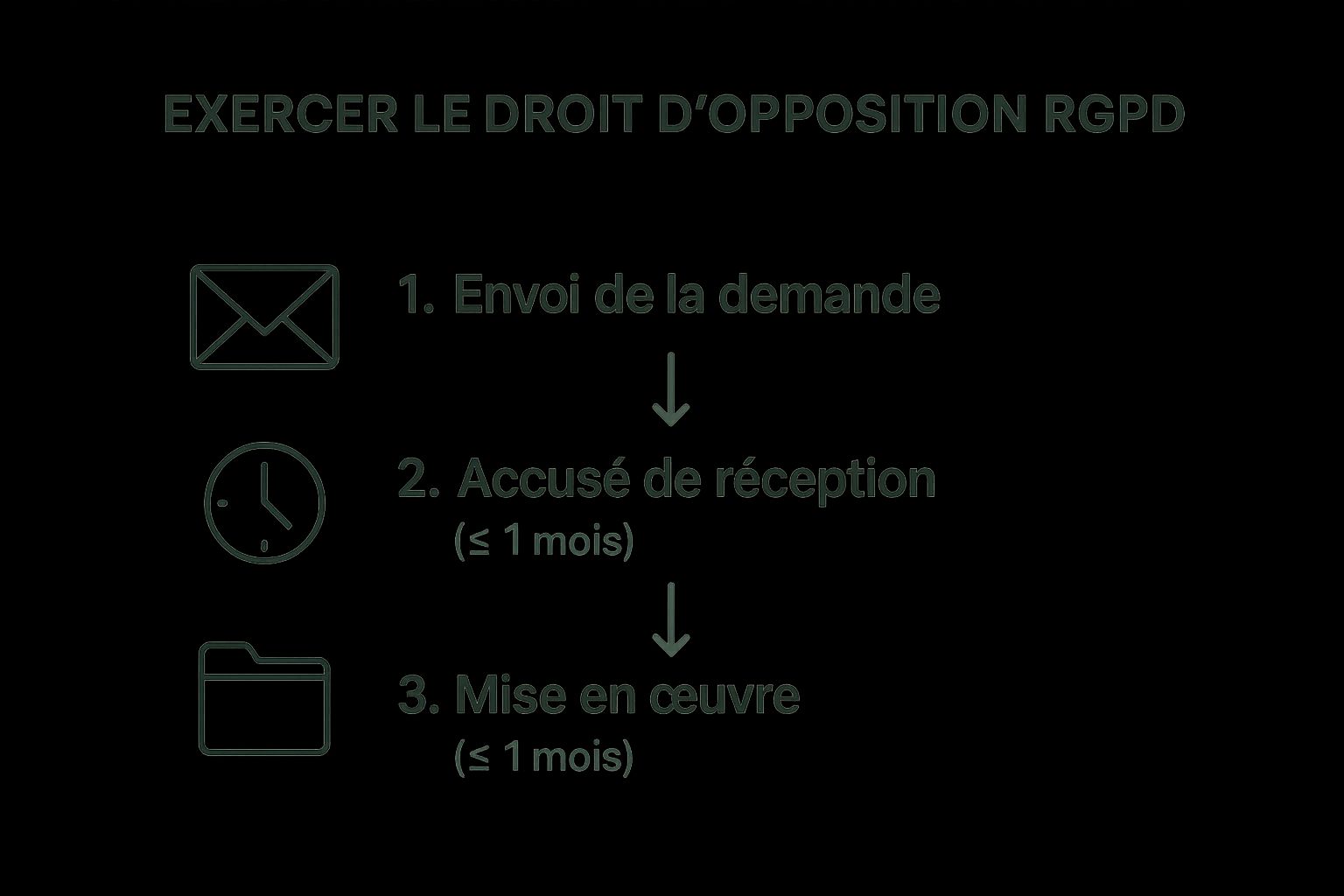

Pour vous aider à visualiser le processus, voici une checklist détaillée des étapes, des documents et des délais à garder à l'esprit.

| Étape | Actions requises | Délais | Documents nécessaires |

|---|---|---|---|

| 1. Identification | Identifier le responsable du traitement (via mentions légales, politique de confidentialité). | Avant l'envoi | Aucun |

| 2. Préparation | Rédiger la demande en incluant identité, objet, traitement concerné et justification si besoin. | Avant l'envoi | Copie de pièce d'identité (recommandé) |

| 3. Envoi | Envoyer la demande par un moyen traçable (e-mail avec accusé de lecture, courrier recommandé). | N/A | La demande rédigée |

| 4. Accusé de réception | L'organisme doit accuser réception de votre demande. | 1 mois maximum après réception | Preuve de votre envoi (e-mail, AR) |

| 5. Traitement | L'organisme doit mettre en œuvre votre demande (ou justifier son refus). | 1 mois (extensible à 3 mois si complexe) | Preuve de la réponse de l'organisme |

| 6. Escalade (si besoin) | En cas d'absence de réponse ou de réponse insatisfaisante, saisir la CNIL. | Après expiration du délai de réponse | Toutes les preuves d'échanges |

Cette checklist montre que la clarté et la documentation sont vos meilleures alliées. Chaque étape build sur la précédente pour renforcer la validité de votre démarche.

L'infographie ci-dessous résume visuellement les délais clés une fois votre demande expédiée.

Comme vous pouvez le voir, l'organisme dispose d'un délai maximal d'un mois pour vous répondre et agir en conséquence. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires pour les demandes particulièrement complexes, mais dans ce cas, l'organisme a l'obligation de vous en informer et de justifier cette prolongation.

Si vous ne recevez aucune réponse dans le temps imparti ou si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous êtes alors en droit de passer à l'étape suivante : déposer une plainte auprès de la CNIL. Conservez précieusement toutes les preuves de vos communications, car elles seront essentielles pour appuyer votre dossier.

Modèles éprouvés et formulations qui fonctionnent

Se lancer et rédiger sa demande est souvent ce qui impressionne le plus. Mais fini le syndrome de la page blanche ! Pour exercer votre droit d'opposition RGPD, la clarté et la précision sont vos meilleures alliées. Une requête bien construite augmente vos chances d'obtenir une réponse rapide et favorable, tout en montrant que vous connaissez vos droits.

Cette partie vous propose des modèles concrets et des formulations qui ont fait leurs preuves. Vous y trouverez des exemples adaptés à différentes situations et à divers interlocuteurs, pour que votre démarche soit la plus simple possible.

Modèle de base : la demande simple et efficace

Dans la plupart des cas, et surtout pour la prospection commerciale, un ton neutre et direct est tout à fait adapté. L'objectif est simple : être clair, concis et ne laisser aucune place à l'ambiguïté.

Objet : Exercice du droit d'opposition (Article 21 du RGPD)

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 21 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), je vous notifie par la présente mon opposition à ce que mes données personnelles, notamment mon adresse e-mail [votre adresse e-mail], soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Je vous remercie de prendre les mesures nécessaires pour que cette opposition soit effective dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le délai d'un mois prévu par la réglementation.

Je vous saurais gré de me confirmer par écrit la prise en compte et le traitement de ma demande.

Cordialement,

[Votre Prénom et Nom]

Cette approche fonctionne bien car elle va droit au but. Elle cite le texte de loi pertinent (l'article 21), précise les données concernées et fixe des attentes claires sur le délai de réponse et la confirmation attendue. Une demande complète dès le départ est cruciale. Pour approfondir, vous pouvez consulter notre modèle de note d'information, qui montre bien l'importance de la clarté dans toute communication liée au RGPD.

Modèle renforcé : opposition pour motifs légitimes

Parfois, votre opposition concerne un traitement que l'organisme justifie par son « intérêt légitime ». Dans ce cas, il faut ajouter un argument clé à votre demande : la justification liée à votre « situation particulière ».

Objet : Exercice du droit d'opposition pour motifs légitimes (Article 21 du RGPD)

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 21 du RGPD, je vous notifie mon opposition au traitement de mes données personnelles pour [décrire le traitement concerné, ex: le profilage à des fins de recommandation de produits].

Ce traitement, fondé sur l’intérêt légitime de votre organisme, porte une atteinte disproportionnée à mes droits et libertés au regard de ma situation particulière. En effet, [expliquer brièvement la raison, ex: les données traitées sont sensibles et leur analyse génère chez moi une anxiété / les recommandations sont inexactes et me causent un préjudice].

Je vous demande donc de cesser ce traitement et de me confirmer par écrit sa cessation effective sous un mois.

Avec cette formulation, vous montrez que vous comprenez les subtilités du droit d'opposition RGPD et que votre démarche est bien fondée. Cela oblige l'organisme à peser ses propres intérêts face aux vôtres, exactement comme la loi l'exige.

Surmonter les refus : vos recours et stratégies gagnantes

Recevoir un refus ou un silence radio après avoir exercé votre droit d'opposition RGPD peut être décourageant. Pourtant, ce n'est pas une impasse. Considérez-le plutôt comme un signal : il est temps de passer à une approche plus structurée pour faire valoir vos droits. Un refus n'est pas une fin en soi, mais une invitation à analyser la situation et à préparer l'étape suivante.

Évaluer la légitimité du refus

La première chose à faire est de décortiquer la réponse de l'entreprise. Un responsable de traitement peut légalement refuser votre demande, mais seulement pour des motifs bien précis et justifiés. Voici les raisons les plus courantes :

- L'exécution d'un contrat : Imaginez demander à votre banque d'arrêter de traiter vos données. Elle ne peut pas le faire, car ces informations sont indispensables pour gérer votre compte courant.

- Le respect d'une obligation légale : Un employeur, par exemple, est tenu par la loi de conserver certaines de vos informations pour les déclarations fiscales et sociales.

- Des motifs légitimes et impérieux : C'est l'argument le plus délicat. L'organisme doit alors démontrer que son intérêt (comme la prévention de la fraude ou la sécurité de son réseau) est plus important que vos propres droits et libertés.

Si la justification vous paraît faible, floue ou si elle est tout simplement absente, il est temps de préparer votre recours. Une bonne préparation est aussi cruciale pour vous qu'un audit RGPD l'est pour une entreprise qui cherche à se conformer. Pour mieux saisir l'importance de cette démarche préventive, découvrez notre article expliquant ce qu'est un audit de conformité RGPD.

Saisir la CNIL : votre principal recours

Si, après un délai d'un mois (qui peut être prolongé à trois mois pour les cas complexes), vous n'avez toujours pas de réponse ou si celle-ci ne vous satisfait pas, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). La démarche est gratuite et se fait facilement en ligne sur le site de la CNIL.

Pour que votre plainte ait toutes les chances d'aboutir, vous devez monter un dossier solide. Voici les pièces à rassembler :

- Une copie de votre demande initiale envoyée à l'organisme.

- La preuve de cet envoi (un accusé de réception postal, une capture d'écran de l'e-mail).

- La réponse de l'organisme, si vous en avez reçu une.

- Toute autre conversation que vous avez eue avec l'entreprise.

Attention, il est essentiel de prouver que vous avez d'abord tenté de régler le problème directement avec l'organisme. Une décision du Conseil d'État de janvier 2025 l'a d'ailleurs rappelé : l'absence de contact préalable avec le responsable du traitement rend une plainte à la CNIL irrecevable.

Les alternatives stratégiques

Saisir la CNIL est la voie la plus formelle, mais d'autres stratégies peuvent aussi porter leurs fruits. Parfois, la médiation via des associations de consommateurs peut suffire à débloquer la situation. De même, si d'autres personnes sont dans votre cas, les actions de groupe peuvent donner beaucoup plus de poids à votre démarche. La persévérance, lorsqu'elle est bien organisée, est souvent la clé pour obtenir gain de cause.

Comprendre les contraintes des entreprises pour mieux négocier

Pour faire valoir efficacement votre droit d'opposition RGPD, il est utile de se mettre à la place de l'entreprise. Plutôt que de la voir comme un mur, imaginez une organisation avec ses propres contraintes, à la fois internes et externes. Comprendre ses obligations et ses craintes peut vous donner un avantage pour obtenir gain de cause.

Les défis opérationnels des entreprises

Traiter une demande d'opposition ne se résume pas à cliquer sur un bouton. Pour une grande structure, vos données personnelles sont souvent dispersées dans différents silos : le logiciel de gestion client (CRM), l'outil d'e-mailing, la base de données de facturation, etc. Accéder à votre demande implique donc plusieurs étapes pour l'entreprise :

- Une identification précise : L'organisation doit s'assurer qu'elle cible bien vos données et pas celles d'un homonyme pour éviter toute erreur.

- Une coordination interne : Le service client ou le Délégué à la Protection des Données (DPO) doit orchestrer une action concertée entre différents départements (marketing, informatique, commercial) pour garantir que votre opposition soit respectée partout.

- Une traçabilité rigoureuse : L'entreprise a l'obligation de documenter le traitement de votre demande. C'est une preuve essentielle pour elle en cas de contrôle des autorités.

Ces processus peuvent expliquer pourquoi un certain délai est parfois nécessaire. En formulant une demande claire et précise, qui spécifie bien le traitement concerné (par exemple, "je m'oppose à la réception d'e-mails promotionnels à cette adresse"), vous leur facilitez grandement la tâche et accélérez la résolution.

La peur de la sanction : votre meilleur levier

L'argument qui pèse le plus lourd reste souvent financier. Le non-respect du droit d'opposition expose l'entreprise à des sanctions de la part de la CNIL (la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Les amendes peuvent être très dissuasives, allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise.

Cette menace financière est une motivation puissante pour que les organisations prennent votre demande au sérieux. D'ailleurs, en 2022, un acteur majeur des télécoms a été sanctionné par la CNIL justement pour avoir ignoré des demandes d'opposition répétées. En rappelant poliment mais fermement les obligations légales et les risques encourus dans vos communications, vous montrez que vous connaissez vos droits et que votre démarche est sérieuse. Cela incite naturellement votre interlocuteur à traiter votre demande avec la priorité qu'elle mérite.

Naviguer dans les obligations du RGPD est un défi pour tous. Si vous souhaitez garantir une conformité durable et une gestion sereine des données, l'accompagnement d'un expert est essentiel. Découvrez comment DP FLOW peut sécuriser votre entreprise.