Comprendre le droit à la portabilité sans vous noyer dans le jargon

Avez-vous déjà imaginé vos données personnelles comme votre collection musicale ? Autrefois, pour passer d'une chaîne hi-fi à une autre, il suffisait d'emporter vos vinyles ou CD. Avec les services de streaming, c'est devenu plus compliqué. Changer de plateforme signifiait souvent perdre toutes vos playlists et repartir de zéro. Le droit à la portabilité fonctionne exactement comme si vous aviez un droit de propriété sur votre musique numérique : il vous autorise à « déménager » vos données d'un service à un autre sans rien perdre.

Ce droit, l'un des plus concrets introduits par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous donne le pouvoir de demander à un organisme (réseau social, banque, site e-commerce) de vous rendre les données que vous lui avez fournies. Mieux encore, ces informations doivent être remises dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Pensez à un fichier CSV, XML ou JSON, qui agit comme un carnet d'adresses numérique universel, simple à importer dans un autre logiciel.

La portabilité, bien plus qu'une simple copie

Il est facile de confondre le droit à la portabilité avec le droit d'accès, mais ils sont différents. Le droit d'accès vous permet de savoir ce qu'une entreprise sait sur vous et d'en recevoir une copie, souvent un PDF lisible par un humain. Le droit à la portabilité va plus loin en visant l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de faire communiquer vos informations d'un système à l'autre sans effort.

Cette distinction vous offre une véritable liberté de choix. Si vous découvrez un service concurrent avec de meilleures fonctionnalités ou une politique de confidentialité qui vous convient mieux, vous pouvez y transférer vos données sans être prisonnier de votre ancien fournisseur. C'est un outil puissant pour encourager la concurrence et redonner le contrôle aux utilisateurs.

Un droit fondamental mais souvent méconnu

Malgré son utilité, le droit à la portabilité reste l'un des aspects les moins connus du RGPD. Une étude menée peu après son introduction a montré que seulement environ 20 % des Français disaient connaître et comprendre ce droit. Cette méconnaissance prive de nombreuses personnes d'un levier essentiel pour gérer leur identité numérique. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les statistiques sur la perception de ce droit en France.

Ce droit s'applique aux données que vous avez fournies activement et consciemment, comme votre nom, email, photos de profil ou messages. Il inclut aussi les données « observées » générées par votre activité, comme votre historique d'écoute sur une plateforme musicale. Il ne couvre cependant pas les données « inférées » ou créées par l'entreprise elle-même, tel un score de crédit ou un profil publicitaire. En fin de compte, la portabilité transforme vos données : d'un actif détenu par les entreprises, elles deviennent un bien personnel que vous pouvez emporter partout avec vous.

Décoder l'article 20 du RGPD et ses implications concrètes

Pour bien comprendre le droit à la portabilité, il faut s'intéresser à son origine : l'article 20 du RGPD. Plus qu'une simple ligne de code juridique, cet article peut être vu comme une véritable déclaration d'indépendance numérique pour les citoyens européens. C'est lui qui établit les règles du jeu pour vous permettre de récupérer et transférer vos données personnelles.

Cependant, l'article 20 ne s'applique pas sans conditions. Il pose un cadre bien défini pour éviter les abus et assurer que le droit soit utilisé à bon escient. Pensez-y comme à une liste de contrôle : pour exercer ce droit, trois conditions doivent être remplies simultanément. Si une seule manque à l'appel, la portabilité ne peut être exigée.

Les trois conditions clés pour exercer votre droit

Pour qu'une demande de portabilité soit considérée comme valide, elle doit répondre à des critères précis. Ce ne sont pas des suggestions, mais bien des prérequis légaux que tout responsable de traitement examinera avec attention.

- La base légale du traitement : Le traitement de vos informations doit s'appuyer soit sur votre consentement explicite, soit sur l'exécution d'un contrat dont vous faites partie. Par exemple, les données traitées parce qu'une loi l'exige ou pour une mission d'intérêt public sont exclues. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre guide sur les bases légales du traitement des données selon le RGPD.

- Un traitement automatisé : Ce droit ne concerne que les données traitées par des moyens informatiques. Les informations stockées dans des classeurs papier ou gérées manuellement ne sont pas couvertes par cette disposition. Elles restent toutefois accessibles via d'autres droits, comme le droit d'accès.

- Des données fournies par la personne : Vous pouvez uniquement demander la portabilité des données que vous avez vous-même fournies au responsable du traitement. Cela comprend à la fois les informations que vous donnez activement (votre nom, votre e-mail) et celles qui sont générées par votre activité (un historique d'achats, vos playlists musicales).

Les implications pratiques de l'article 20

L'arrivée de ce droit a sensiblement modifié la dynamique entre les personnes et les organisations. Elle oblige les entreprises à concevoir leurs systèmes d'information différemment, en prévoyant dès le départ la possibilité d'extraire et de transmettre les données dans un format lisible par d'autres systèmes. Cette contrainte encourage une meilleure standardisation (avec des formats comme le JSON ou le CSV) et stimule une concurrence plus saine, car les utilisateurs peuvent changer de service plus facilement.

Ce pouvoir accru des individus se voit dans l'augmentation des demandes et des contrôles. Depuis l'application du RGPD en 2018, la CNIL constate une hausse constante des plaintes liées à la protection des données. En 2024, le nombre de plaintes déposées en France se chiffre en plusieurs milliers, ce qui témoigne d'une prise de conscience grandissante des citoyens. Pour mieux visualiser cette évolution, vous pouvez consulter les statistiques détaillées sur les plaintes en France. L'article 20 est donc bien plus qu'un simple texte réglementaire ; c'est un outil qui aide à construire un environnement numérique plus équilibré et transparent.

Identifier précisément quelles données vous pouvez récupérer

Le droit à la portabilité est un outil puissant, mais il ne s'applique pas à l'intégralité de votre empreinte numérique. Une idée reçue est de penser que l'on peut tout emporter avec soi. Imaginez que vous déménagez : vous pouvez prendre vos meubles et vos cartons (vos données), mais pas les aménagements fixes réalisés par le propriétaire (les données créées par le service). Il est donc crucial de connaître cette distinction pour exercer votre droit efficacement.

Données fournies vs données observées : une distinction fondamentale

Pour y voir plus clair, les informations que vous pouvez récupérer se classent en deux grandes catégories. Comprendre cette différence est la première étape pour formuler une demande qui aboutira.

- Les données que vous fournissez activement : Ce sont les informations que vous communiquez de manière consciente et volontaire. Pensez par exemple aux détails de votre profil sur un réseau social (nom, photo, adresse e-mail), aux messages que vous envoyez, ou encore aux articles que vous publiez sur un blog.

- Les données observées, générées par votre activité : Il s'agit des données créées simplement par votre utilisation d'un service. Votre historique d'écoute sur une plateforme de streaming musical, l'historique de vos achats sur un site e-commerce, ou les données de localisation enregistrées par une application de course à pied en sont des exemples parfaits.

Ces deux types de données forment le cœur du droit à la portabilité. L'objectif est de vous permettre de reprendre tout ce qui constitue votre "apport" personnel au service, qu'il soit direct ou indirect.

Les zones grises : données inférées et propriété intellectuelle

Toutes les données qui vous concernent ne sont pas forcément récupérables. La principale exception concerne les données "inférées" ou "dérivées". Ce sont des informations que l'entreprise a créées à partir de vos données, souvent à l'aide d'algorithmes.

Par exemple, une banque peut analyser vos transactions pour établir un score de risque de crédit. De même, un site e-commerce peut vous attribuer un profil d'acheteur comme "passionné de high-tech" ou "acheteur occasionnel". Ces nouvelles données, bien qu'elles vous concernent, sont le résultat du travail de l'entreprise et relèvent de sa propriété intellectuelle. Elles sont donc exclues du droit à la portabilité.

La nuance est fine mais essentielle : vous pouvez récupérer votre historique d'achats (données observées), mais pas le profil publicitaire que le site a déduit de cet historique (données inférées).

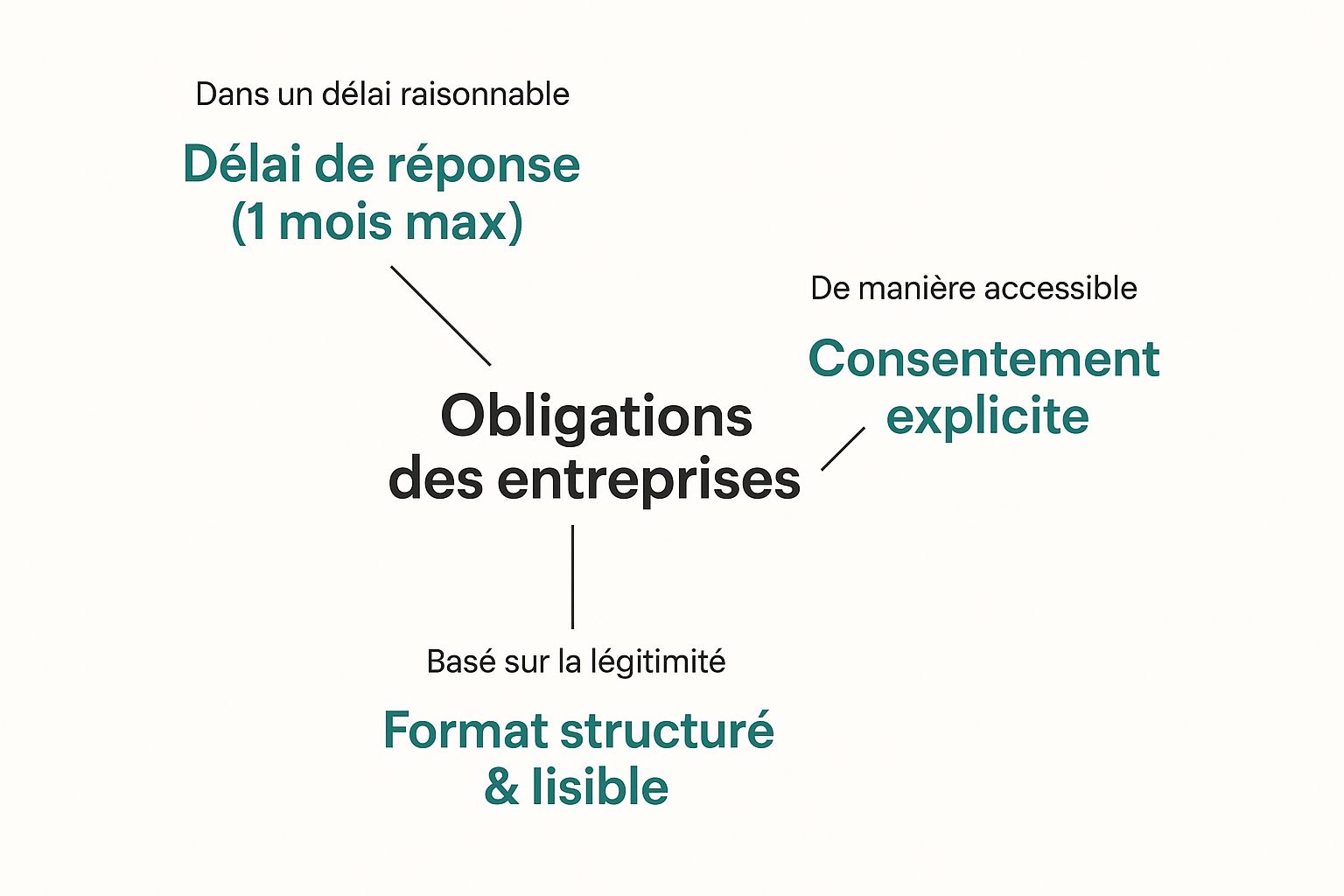

L'infographie ci-dessous illustre les principales obligations des entreprises pour répondre à une demande de portabilité, assurant ainsi un processus clair et encadré.

Comme le montre ce visuel, les entreprises doivent répondre dans un délai d'un mois, fournir les données dans un format lisible et s'assurer que le traitement initial des données reposait sur un consentement valide ou un contrat.

Exemples concrets par secteur

Pour mieux comprendre ce que vous pouvez demander, il est utile de visualiser les différents types de données et leur éligibilité à la portabilité. Le tableau suivant offre une comparaison détaillée.

Types de données et éligibilité à la portabilité

Comparaison détaillée des différents types de données personnelles et leur statut vis-à-vis du droit à la portabilité

| Type de données | Exemples concrets | Éligible à la portabilité | Justification légale |

|---|---|---|---|

| Fournies activement | Photos sur un réseau social, nom, e-mail, messages privés, contacts. | Oui | Données fournies consciemment et directement par la personne concernée. |

| Observées | Historique d'achats (e-commerce), playlists musicales, données de géolocalisation (GPS). | Oui | Données générées par l'activité de la personne lors de l'utilisation du service. |

| Inférées | Score de crédit, profil publicitaire, recommandations de produits personnalisées. | Non | Données créées par le responsable de traitement, souvent protégées par le secret des affaires. |

| Anonymisées | Statistiques d'usage agrégées, données de trafic sans identifiant personnel. | Non | Ne sont plus considérées comme des données personnelles car l'identification n'est plus possible. |

Ce tableau met en lumière la distinction clé : le droit à la portabilité couvre ce que vous apportez au service, mais pas ce que le service crée à partir de votre apport.

Le secteur de la santé est un cas d'usage particulièrement sensible, car il mêle souvent des données fournies (questionnaires médicaux) et des données observées (mesures d'un objet connecté). Leur gestion demande une vigilance accrue. Pour en savoir plus, consultez notre article sur les spécificités du RGPD dans le domaine de la santé.

En définitive, connaître précisément le périmètre de votre droit est la clé pour éviter les refus et obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin pour changer de service en toute liberté.

Exercer votre droit à la portabilité : stratégies qui fonctionnent

Savoir que le droit à la portabilité existe, c'est bien. Réussir à l'appliquer, c'est mieux. Pour passer de la théorie à la pratique, une approche méthodique est nécessaire. La démarche peut sembler complexe : qui contacter ? Comment rédiger sa demande pour éviter un refus ? Pensez-y comme à l'envoi d'un colis précieux : pour qu'il arrive à bon port et soit traité correctement, le contenu, l'adresse et le suivi sont essentiels. Une demande bien préparée est la meilleure garantie d'une réponse rapide et complète.

Étape 1 : Identifier le bon interlocuteur

Avant toute chose, il faut frapper à la bonne porte. Dans la plupart des organisations, et surtout les plus grandes, une demande adressée au service client général risque de se perdre. La personne que vous devez joindre est le Délégué à la Protection des Données (DPD, ou DPO en anglais).

Voici quelques astuces pour le trouver :

- Consultez la politique de confidentialité : C'est l'endroit le plus fiable pour trouver les coordonnées du DPO ou du service dédié aux données personnelles. Cherchez des sections comme « Vos droits », « Protection des données » ou « Contact ».

- Utilisez un moteur de recherche : Une requête simple comme « [Nom de l'entreprise] + DPO » ou « [Nom de l'entreprise] + contact RGPD » donne souvent de bons résultats, comme une adresse e-mail ou un formulaire de contact.

- Vérifiez sur les réseaux professionnels : Des plateformes comme LinkedIn peuvent vous aider à identifier la personne qui occupe le poste de DPO dans l'entreprise.

Contacter la bonne personne dès le début vous fera gagner un temps précieux et montrera le sérieux de votre démarche.

Étape 2 : Rédiger une demande claire et complète

Une fois que vous avez identifié votre contact, la rédaction de la demande est l'étape décisive. Soyez clair, concis et précis. Une demande floue entraînera des allers-retours pour obtenir des clarifications, ce qui ne fera que retarder le processus. Votre e-mail ou votre courrier doit absolument inclure les éléments suivants :

| Élément à inclure | Description | Exemple |

|---|---|---|

| Objet clair | Indiquez l'objet de votre démarche sans détour. | « Demande d'exercice du droit à la portabilité (Article 20 RGPD) » |

| Identité complète | Mentionnez votre nom, prénom et tout identifiant client que vous possédez. | « Je soussigné(e) Jeanne Durand, cliente n°987654… » |

| L'objet de la demande | Exprimez clairement votre souhait de recevoir vos données personnelles. | « …je vous prie de me transmettre les données personnelles que je vous ai fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine. » |

| Liste des données | Si vous le pouvez, précisez les données que vous souhaitez récupérer. | « Je souhaite en particulier obtenir mon historique d'achats, mes informations de profil et mes listes de produits favoris. » |

| Justificatif d'identité | Joignez une copie d'un document d'identité si c'est demandé. | « Vous trouverez en pièce jointe la copie de ma carte d'identité afin de confirmer mon identité. » |

Un point important : la preuve de votre identité. Les entreprises sont tenues de vérifier qu'elles transmettent les données à la bonne personne. Anticiper cette étape en joignant un justificatif (tout en masquant les informations non essentielles comme votre photo) peut vraiment accélérer le traitement.

Étape 3 : Suivre la demande et gérer la réponse

Une fois la demande envoyée, le travail n'est pas encore terminé. Le responsable du traitement dispose d'un délai légal d'un mois pour vous répondre. Ce délai peut être étendu de deux mois si la demande est particulièrement complexe, mais l'organisme est obligé de vous en informer.

Voici comment assurer le suivi :

- Documentez chaque étape : Gardez une copie de votre demande et de tout accusé de réception. Si vous échangez par téléphone, confirmez les points abordés par un e-mail récapitulatif.

- Relancez si besoin : Sans nouvelles après trois semaines, une relance polie est tout à fait appropriée.

- Évaluez la réponse reçue : Lorsque vous recevez les données, vérifiez deux choses. D'abord, la complétude : avez-vous reçu toutes les données demandées ? Ensuite, le format : le fichier est-il dans un format exploitable (CSV, JSON, etc.) et non un simple PDF verrouillé ?

Pour une entreprise, savoir gérer ces demandes est crucial. Un audit interne peut mettre en lumière les points forts et les axes d'amélioration. Comme nous le détaillons dans notre article sur la conduite d'un audit RGPD efficace, la maîtrise de ces procédures est fondamentale. Si vous faites face à un refus non justifié, une réponse incomplète ou une absence de réponse, vous êtes en droit de déposer une plainte auprès de la CNIL.

Ce que les entreprises doivent absolument savoir sur leurs obligations

Du point de vue de l'utilisateur, le droit à la portabilité est une liberté. Mais du côté de l'entreprise, il représente un ensemble d'obligations précises qui exigent une préparation technique et organisationnelle rigoureuse. Ignorer ces responsabilités n'est pas une option, car le non-respect peut entraîner des sanctions financières importantes, pouvant atteindre jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Il est donc essentiel de comprendre et d'intégrer ces devoirs au cœur de vos processus.

Pensez à une demande de portabilité comme à une commande urgente et très spécifique. Le client ne demande pas simplement un produit ; il exige une extraction précise de ses données personnelles, livrée dans un format particulier et dans un délai strict. Votre organisation doit être prête à honorer cette commande avec efficacité et sécurité.

La gestion du temps et des formats : le cœur du réacteur

La première obligation est temporelle. Conformément au RGPD, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour fournir les données. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires pour les demandes complexes, mais vous devez impérativement en informer la personne concernée dans le premier mois, en justifiant ce report.

La seconde obligation est technique. Les données doivent être fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

- Structuré : Les informations doivent être organisées de manière logique, par exemple avec des balises ou des champs bien définis, pour qu'un logiciel puisse facilement extraire des éléments spécifiques.

- Couramment utilisé : Il s'agit de privilégier des formats ouverts et reconnus comme le CSV, le XML ou le JSON. Un simple fichier PDF ou un format propriétaire nécessitant un logiciel spécifique ne sont généralement pas considérés comme conformes.

- Lisible par machine : Le format doit permettre un traitement automatisé des données, facilitant leur importation dans un autre système sans intervention humaine complexe.

Pour mieux visualiser les responsabilités qui vous incombent, voici un tableau récapitulatif des obligations et des délais à respecter.

| Obligation | Délai légal | Actions requises | Sanctions possibles |

|---|---|---|---|

| Réponse à la demande | 1 mois (dès réception) | Fournir les données ou informer d'un report justifié. | Amende administrative, mise en demeure. |

| Prolongation possible | 2 mois supplémentaires | Notifier l'utilisateur dans le premier mois en expliquant la complexité de la demande. | Sanction si la prolongation n'est pas justifiée ou notifiée à temps. |

| Fourniture des données | À la fin du délai imparti | Les données doivent être dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (ex: CSV, JSON). | Non-conformité du format peut être considérée comme un refus de droit. |

| Transmission directe | Sur demande de l'utilisateur | Transférer les données de manière sécurisée à un autre responsable de traitement. | Responsabilité engagée en cas de transfert vers un tiers non sécurisé. |

| Vérification d'identité | Avant toute transmission | Mettre en place des mesures raisonnables pour s'assurer de l'identité du demandeur. | Risque de violation de données si transmises à la mauvaise personne. |

Ce tableau met en lumière que la gestion des délais et des formats est aussi cruciale que la sécurité des données transmises. Une mauvaise gestion de l'un de ces aspects peut suffire à vous mettre en défaut vis-à-vis du RGPD.

La sécurité, une priorité absolue

Transférer des données personnelles est une opération à haut risque. Votre responsabilité est de garantir que ce transfert se fasse de manière sécurisée, de bout en bout. Cela implique de mettre en place des mesures robustes pour prévenir toute fuite de données ou accès non autorisé. Utiliser des canaux de transmission chiffrés, comme le SFTP ou des API sécurisées, est une pratique standard.

De plus, si la personne demande un transfert direct de ses données vers un autre organisme, vous devez vérifier que ce tiers est bien habilité à les recevoir. L'évaluation de la fiabilité du destinataire est une étape clé. Pour en savoir plus sur ce sujet, découvrez les bonnes pratiques dans notre article dédié à l'évaluation des tiers et sous-traitants. Une transmission vers un acteur non sécurisé pourrait engager votre responsabilité.

Mettre en place des procédures internes solides

Pour répondre efficacement et dans les temps, une simple réaction au cas par cas ne suffit pas. Une procédure interne claire est indispensable. Elle doit au minimum couvrir les points suivants :

- Identification et vérification : Comment vérifier l'identité de la personne qui fait la demande pour éviter de transmettre des données au mauvais destinataire ?

- Extraction et formatage : Quelles équipes techniques sont responsables d'extraire les données pertinentes et de les convertir au bon format ?

- Cas de refus : Comment identifier et documenter les cas où un refus est légitime (par exemple, si la demande est excessive ou si elle concerne des données inférées) ?

- Formation des équipes : Assurez-vous que les collaborateurs en contact avec les clients (service client, support) sont formés pour reconnaître une demande de portabilité et la transmettre immédiatement au bon service, comme le Délégué à la Protection des Données (DPO).

Cas concrets : comment la portabilité transforme votre quotidien numérique

Le droit à la portabilité prend tout son sens lorsqu'il quitte les textes de loi pour s'inviter dans notre quotidien. Plus qu'un simple concept, c'est un outil puissant qui vous redonne le contrôle sur vos informations personnelles. Des photos de famille aux playlists musicales, voyons comment ce droit se manifeste concrètement.

Changer de service sans tout perdre : des exemples parlants

Imaginez que vous utilisez un service de stockage en ligne depuis des années. Vous y avez accumulé des milliers de photos, autant de souvenirs précieux. Si un service concurrent vous propose une meilleure offre ou une interface plus intuitive, le droit à la portabilité vous permet de récupérer l'ensemble de vos clichés dans un format standard. Vous pouvez ainsi les transférer facilement vers le nouveau service sans devoir les télécharger un par un.

Ce principe s'applique à de nombreux autres aspects de notre vie numérique :

- Musique en streaming : Vous pouvez demander à votre plateforme actuelle de vous fournir vos playlists, vos artistes favoris et votre historique d'écoute. En les important chez un concurrent, son algorithme comprendra immédiatement vos goûts musicaux.

- Applications de mobilité : En changeant d'application de suivi sportif, vous pouvez récupérer vos données de géolocalisation et votre historique de performances. Cela vous assure une continuité dans le suivi de vos activités.

- Réseaux sociaux : Vous êtes en droit d'obtenir une archive complète de vos publications, photos, vidéos et contacts. C'est pratique pour sauvegarder votre activité ou pour basculer vers une autre plateforme.

Ces cas d'usage montrent bien l'objectif de ce droit : vous rendre moins dépendant d'un écosystème fermé et encourager une concurrence plus saine entre les différents services.

Un écho dans le monde des télécommunications

L'idée de portabilité n'est pas nouvelle. On en trouve un excellent exemple dans le secteur des télécommunications. En France, la possibilité de conserver son numéro de téléphone mobile en changeant d'opérateur est une réalité bien ancrée. Depuis le 1er janvier 2023, cette facilité a été étendue aux numéros de téléphone fixe, même en cas de déménagement dans une autre zone géographique.

C'est une illustration parfaite de la manière dont la portabilité renforce la liberté de choix du consommateur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les détails sur la portabilité des numéros sur le site de l'ARCEP.

Le Data Transfer Project : une initiative pour simplifier les transferts

Conscients que la diversité des formats de données pouvait compliquer les transferts, plusieurs géants de la technologie comme Google, Apple, Meta, Microsoft et X (anciennement Twitter) ont lancé le Data Transfer Project. Cette initiative open source a pour but de créer un cadre technique commun pour des transferts de données directs et sécurisés entre services.

Ce projet témoigne d'une prise de conscience du secteur : l'avenir passe par une meilleure interopérabilité. L'image ci-dessous montre la page Wikipédia du RGPD, le règlement qui a rendu ces initiatives indispensables en consacrant le droit à la portabilité.

Cette page rappelle la portée européenne du texte et ses principes fondateurs, dont la portabilité est l'une des applications les plus directes pour les citoyens.

Finalement, ces exemples et projets collaboratifs prouvent que le droit à la portabilité est bien plus qu'une contrainte légale ; c'est un moteur de progrès. Il pousse les entreprises à se différencier par la qualité de leurs services plutôt que par leur capacité à retenir vos données, vous redonnant ainsi un véritable pouvoir d'action.

L'avenir du droit à la portabilité : tendances et opportunités

Le droit à la portabilité n'est pas une règle figée dans le marbre du RGPD. Il évolue au même rythme que les innovations technologiques et nos habitudes en ligne. Si les fondations de ce droit sont solides, son futur se dessine entre défis techniques et nouvelles opportunités qui vont redéfinir notre vie numérique dans les années à venir. La route vers une portabilité simple et universelle est encore longue.

L'un des principaux obstacles reste la question des formats de données. Le RGPD exige des formats « structurés et couramment utilisés », mais beaucoup de services utilisent encore des formats propriétaires complexes. Cette situation crée des barrières techniques qui, sans enfreindre directement la loi, en compliquent l'application. L'interopérabilité entre des écosystèmes concurrents, comme ceux d'Apple et de Google, reste un défi de taille, rendant les transferts directs souvent compliqués pour l'utilisateur lambda.

Les nouveaux horizons de la portabilité des données

L'arrivée de technologies comme l'intelligence artificielle générative et l'Internet des Objets (IdO) soulève de nouvelles questions. Comment garantir la portabilité d'un modèle d'IA entraîné avec vos données, ou celle des informations sur vos habitudes capturées par les objets connectés de votre maison ? Ces nouvelles formes de données, souvent dynamiques et très complexes, demandent une adaptation du cadre juridique.

Face à ces enjeux, l'Union européenne ne reste pas les bras croisés. Des projets sont en cours pour standardiser davantage les formats et améliorer l'interopérabilité. Le Digital Services Act (DSA) et le futur Data Act visent à compléter le RGPD en imposant des règles plus claires aux grandes plateformes, notamment sur l'accès et le partage des données. L'objectif est simple : faire tomber les murs entre les services et encourager une concurrence plus saine.

Vers une souveraineté numérique renforcée

La portabilité des données est aussi directement liée à la souveraineté numérique européenne. En donnant aux citoyens un contrôle réel sur leurs informations personnelles, l'Europe cherche à diminuer sa dépendance envers les géants technologiques non-européens. Un droit à la portabilité plus fort et plus simple à utiliser est un levier stratégique pour encourager l'émergence d'acteurs locaux et s'assurer que les données des citoyens européens sont traitées selon les standards de l'UE.

Les défis à relever sont donc de deux ordres :

- Techniques : Standardiser les formats pour les données complexes (IA, IdO, biométrie) et améliorer la communication entre les services.

- Réglementaires : Adapter la législation pour qu'elle prenne en compte les nouvelles formes de données et qu'elle soit appliquée de manière uniforme au niveau international.

Le chemin est encore long, mais chaque progrès renforce le pouvoir des utilisateurs. C'est une évolution essentielle qui rééquilibre les forces dans l'économie numérique, nous rapprochant d'un futur où nos données personnelles nous appartiennent vraiment.

S'orienter dans les complexités du RGPD et du droit à la portabilité peut sembler une tâche immense. Assurer la conformité de votre entreprise est un travail à plein temps. Chez DP FLOW, nous transformons cette obligation en une occasion de renforcer la confiance de vos clients. Découvrez comment notre expertise en tant que DPO externe peut sécuriser vos données et vous offrir une tranquillité d'esprit durable.