Décoder les bases légales : pourquoi c'est votre bouclier juridique

Imaginez : vous arrivez devant une porte. Pour entrer, il vous faut une clé, une invitation, ou bien être le propriétaire. C'est pareil pour les données personnelles ! Chaque utilisation de ces données nécessite une base légale RGPD, sa propre "clé d'entrée" juridique. Ce concept est la pierre angulaire de la protection des données.

L'importance d'une base légale solide

Choisir la bonne base légale, c'est comme construire une maison sur des fondations solides. Si les fondations sont fragiles, la maison s'écroule. Une base légale inadaptée peut entraîner des sanctions, une perte de confiance de vos clients et ternir votre réputation. A l'inverse, une base légale solide vous offre une protection juridique et renforce la confiance.

Prenons un exemple concret : une entreprise collecte des données de géolocalisation pour diffuser des publicités ciblées. Si elle se base uniquement sur son intérêt légitime, elle s'expose à des sanctions. Par contre, si elle obtient l'accord explicite de l'utilisateur pour exploiter sa localisation à des fins publicitaires, elle est en règle.

L'impact économique du RGPD en France

L'importance du respect du RGPD est indéniable. En France, son impact économique, notamment en matière de cybersécurité, est significatif. Selon une analyse de la CNIL, près de 219 millions d'euros de pertes ont été évités grâce à la protection des données imposée par ce règlement. C'est dire l'importance d'une application rigoureuse de la loi. Un article intéressant sur le sujet : Le RGPD, un atout économique pour la France.

Cette capture d'écran, provenant du site de la CNIL, présente des informations essentielles sur le Règlement européen sur la protection des données. On y retrouve les principes fondamentaux et les droits des individus. Un rappel du rôle central de la CNIL, autorité de contrôle en France.

Besoin d'un modèle de note d'information ? Le voici : Modèle de note d'information RGPD. Comprendre les bases légales est essentiel pour votre conformité RGPD. Dans les prochaines sections, nous allons décortiquer chacune des six bases légales, avec des exemples concrets et des conseils pratiques.

Maîtriser le consentement : au-delà du simple clic 'j'accepte'

Le consentement, en matière de RGPD, c'est un peu comme une poignée de main à l'ère numérique. On s'attend à ce qu'elle soit ferme, franche et donnée en toute connaissance de cause. Sauf que, dans l'univers digital, cette "poignée de main virtuelle" peut vite se compliquer. Un simple bouton "J'accepte" ne suffit pas pour garantir un consentement réellement valide.

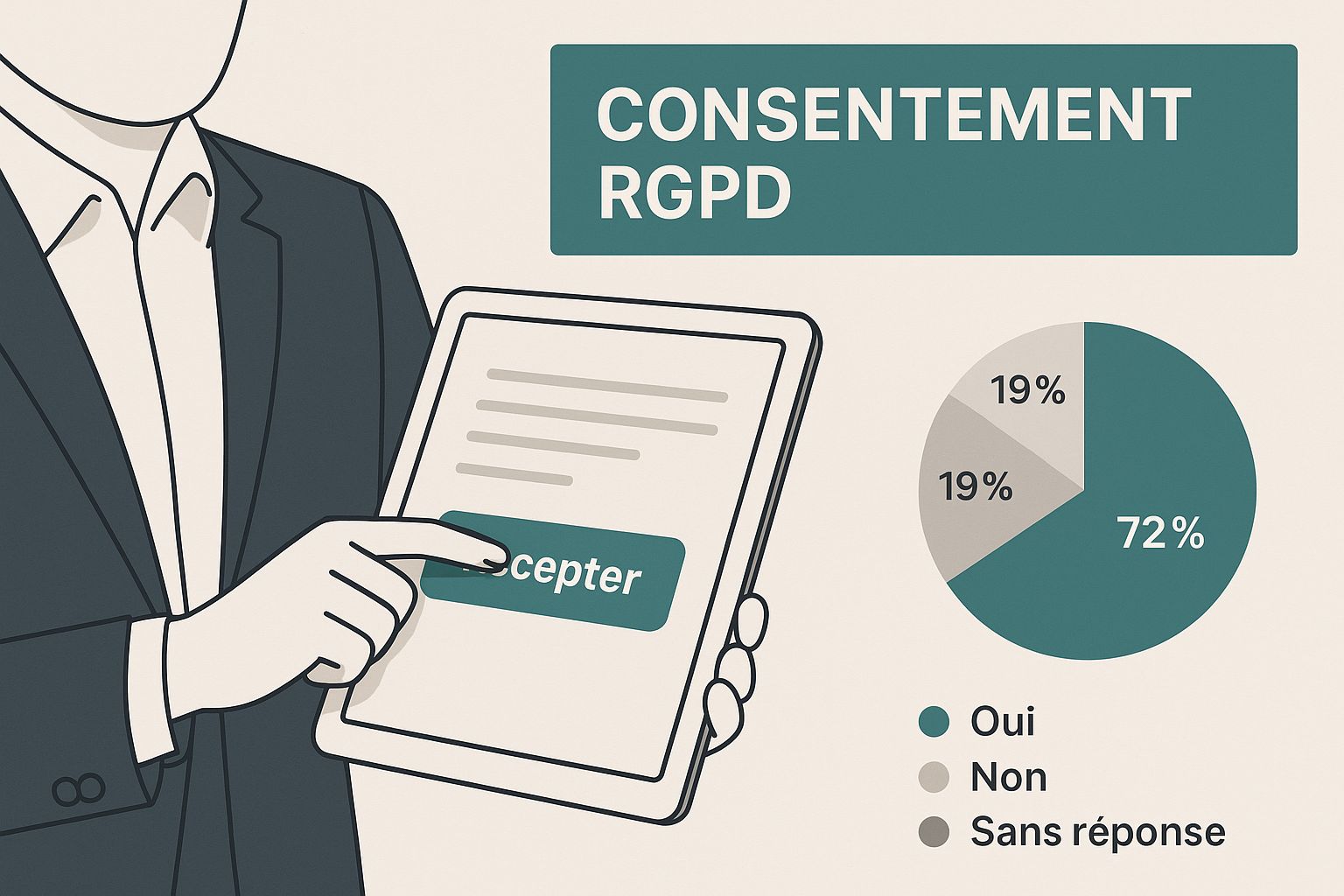

Regardez l'infographie ci-dessus : elle illustre une situation que l'on rencontre tous les jours. Un utilisateur s'apprête à cliquer sur "Accepter" dans un formulaire en ligne concernant le RGPD. Ce geste, a priori banal, cache pourtant des enjeux de taille. L'image nous rappelle qu'il est essentiel d'aller au-delà de ce simple clic et de vérifier que le consentement est bel et bien libre, éclairé, spécifique et univoque.

Les quatre piliers d'un consentement valide

Un consentement valable repose sur quatre piliers fondamentaux.

-

Liberté: Le consentement doit être donné sans aucune pression. Imaginez un service essentiel, comme l'accès à votre banque en ligne, conditionné à l'acceptation de conditions générales d'utilisation (CGU) complètement incompréhensibles. Dans ce cas, le consentement est clairement biaisé.

-

Spécificité: Le consentement doit être lié à un objectif précis. Vous devez savoir exactement à quoi vous consentez. Accepter de recevoir des newsletters ne signifie pas accepter que vos données soient partagées avec des partenaires commerciaux.

-

Information: La personne doit comprendre ce qu'elle accepte. Cela implique une information claire, concise et accessible sur l'utilisation qui sera faite de ses données. Finies les CGU rédigées en jargon juridique !

-

Action positive: Le consentement doit être exprimé par une action claire et positive. Un silence, une case pré-cochée ou une simple inaction ne constituent pas un consentement valide. L'utilisateur doit effectuer une action concrète, comme cocher une case vide ou cliquer sur un bouton.

Pour mieux comprendre ces critères, voici un tableau comparatif :

Critères d'un consentement valide selon le RGPD

Comparaison entre consentement valide et invalide avec exemples concrets

| Critère | Consentement valide | Consentement invalide | Exemple pratique |

|---|---|---|---|

| Liberté | L'utilisateur choisit librement d'accepter ou de refuser sans subir de conséquences négatives. | L'acceptation est obligatoire pour accéder au service. | Accès à un site web conditionné à l'acceptation de cookies de ciblage publicitaire VS accès au site web possible même sans accepter les cookies de ciblage. |

| Spécificité | L'utilisateur consent à des finalités précises et déterminées. | Le consentement est général et couvre des finalités vagues. | Consentement pour recevoir des newsletters sur les promotions VS consentement pour "améliorer l'expérience utilisateur". |

| Information | L'utilisateur est informé de manière claire et concise sur l'utilisation de ses données. | L'information est obscure, incomplète ou difficile d'accès. | CGU rédigées en langage clair et accessible VS CGU en jargon juridique complexe. |

| Action positive | L'utilisateur effectue une action claire pour manifester son consentement (cocher une case, cliquer sur un bouton). | Case pré-cochée, silence ou inaction de l'utilisateur. | Cocher une case vide pour accepter les cookies VS case pré-cochée par défaut. |

En résumé, le tableau ci-dessus met en lumière les différences essentielles entre un consentement valide, respectant les exigences du RGPD, et un consentement invalide, souvent rencontré sur le web.

Documenter et gérer le consentement

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a déjà sanctionné plusieurs entreprises pour des manquements liés au consentement. Ces sanctions soulignent l'importance de documenter rigoureusement le processus de recueil du consentement. Conservez précieusement la preuve du consentement (date, heure, version des CGU acceptées) et permettez aux utilisateurs de retirer leur consentement aussi facilement qu'ils l'ont donné.

Enfin, gardez à l'esprit que le consentement n'est pas la seule base légale du RGPD. D'autres options, parfois plus adaptées, existent. Par exemple, l'exécution d'un contrat peut justifier certains traitements de données sans nécessiter le consentement explicite de l'utilisateur. Il est donc crucial d'analyser chaque situation pour choisir la base légale la plus appropriée.

Exploiter l'exécution contractuelle : votre base légale la plus solide

Imaginez que vous commandez une pizza. Le livreur n'a pas besoin de votre autorisation explicite pour connaître votre adresse. C'est une information essentielle pour pouvoir vous livrer, un élément indispensable à l'exécution du contrat de livraison. Eh bien, ce même principe s'applique aux données personnelles dans le cadre de vos relations commerciales. L'exécution contractuelle constitue une base légale RGPD solide et légitime pour traiter les données nécessaires à la fourniture de vos produits ou services.

Pour faire simple, si vous vendez un produit en ligne, vous avez besoin de l'adresse de l'acheteur pour le lui envoyer. C'est du bon sens, et le RGPD le reconnaît.

Identifier les données nécessaires à l'exécution du contrat

L'exécution contractuelle vous autorise à traiter les données strictement nécessaires à la réalisation de la prestation convenue avec votre client. Imaginez une liste d'ingrédients pour une recette : vous ne mettez que ce qui est nécessaire pour que le plat soit réussi. De même, vous ne collectez que les données qui vous permettent d'identifier le client, de le contacter, de lui fournir le service ou le produit, de le facturer et de gérer la relation client.

Concrètement, pour un site e-commerce, cela comprend le nom, l'adresse de livraison, l'adresse email et les informations de paiement. Pour un service financier, cela peut inclure des données plus sensibles, comme la situation financière du client, mais toujours dans le cadre strict de l'exécution du contrat, par exemple pour l'évaluation d'un prêt.

Exemples concrets d'application

Voici quelques exemples pour illustrer l'application de cette base légale :

-

E-commerce: Traiter l'adresse de livraison pour expédier une commande, l'adresse email pour envoyer les confirmations et suivre l'expédition, et les informations de paiement pour encaisser le prix.

-

Services financiers: Collecter des informations sur les revenus et les dépenses pour l'octroi d'un prêt et analyser la solvabilité d'un client.

-

Télécommunications: Conserver les données d'identification et de contact pour gérer l'abonnement téléphonique et facturer les consommations.

En France, le RGPD est une réalité pour toutes les entreprises qui manipulent des données personnelles, et son application a des conséquences économiques importantes. Le non-respect du RGPD peut entraîner de lourdes sanctions. La CNIL a d'ailleurs annoncé une campagne de contrôle renforcée en 2025, notamment sur les applications mobiles. Pour en savoir plus sur ce sujet : RGPD 2025 : Renforcement des contrôles. Ce renforcement souligne l'importance de bien choisir sa base légale.

Délimiter le périmètre et éviter les dérives

Attention, l'exécution contractuelle ne justifie pas tout ! Le traitement des données doit être directement lié et indispensable à l'exécution du contrat. Vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser l'adresse email collectée pour envoyer des newsletters publicitaires sans avoir obtenu un consentement explicite. Imaginez que votre pizzeria utilise votre adresse pour vous envoyer des publicités pour des produits de beauté : c'est hors sujet ! Il est donc essentiel de bien définir les limites de cette base légale pour éviter tout traitement abusif.

Simplifier la gestion des données et renforcer la confiance

Utiliser correctement la base légale de l'exécution contractuelle simplifie la gestion des données clients. Vous ne traitez que les données nécessaires, ce qui limite les risques et renforce la transparence envers vos clients. Cela contribue à instaurer une relation de confiance durable. Un autre point important à considérer est la réalisation d'audits réguliers. Pour en savoir plus : Audit RGPD. En conclusion, l'exécution contractuelle est une base légale solide et efficace pour le traitement des données personnelles, à condition de l'utiliser avec rigueur et précision.

Naviguer dans l'obligation légale : transformer la contrainte en atout

Certaines données doivent être traitées par obligation légale, un point c'est tout. Imaginez vos déclarations d'impôts : impossible de les remplir sans dévoiler certaines informations personnelles ! Cette obligation, souvent perçue comme une contrainte, peut paradoxalement devenir un véritable atout pour votre conformité si elle est bien comprise et gérée. L'objectif est d'identifier précisément ces obligations, de les documenter rigoureusement, et surtout de ne pas les confondre avec de simples recommandations.

Cette capture d'écran de la page Wikipédia du RGPD illustre la complexité du sujet. Un règlement dense qui demande une analyse approfondie pour en saisir toutes les subtilités, notamment en ce qui concerne les bases légales. Comprendre l'obligation légale est la clé pour naviguer sereinement dans ce cadre juridique.

Les obligations légales françaises : un aperçu

En France, de nombreuses lois imposent le traitement de données personnelles. Prenons l'exemple de la comptabilité, avec l'obligation de conserver les factures pendant 10 ans, ou encore les déclarations sociales pour les salariés. Les obligations fiscales, comme la déclaration de revenus, et la conservation des données RH, comme les contrats de travail, impliquent également le traitement de données personnelles. Chaque obligation a ses propres spécificités et il est important de bien les connaître.

Délimiter les données et les durées de conservation

Pour chaque obligation légale, il est essentiel de déterminer avec précision les données concernées et leur durée de conservation. Prenons l'exemple des données RH : la durée de conservation varie selon le type de document. Cette précision est fondamentale pour respecter le principe de minimisation des données, un pilier du RGPD. Conservez uniquement ce qui est strictement nécessaire et pour la durée légale prévue.

Bonnes pratiques et transparence

La base légale RGPD de l'obligation légale doit être documentée avec rigueur. Indiquez clairement la loi concernée, les données traitées et la durée de conservation. Cette documentation sera votre meilleure alliée en cas de contrôle. Communiquez également de façon transparente avec vos clients sur ce sujet : la transparence renforce la confiance. Pour approfondir la question de la communication avec vos clients concernant le RGPD, je vous invite à consulter cet article : Comment informer ses clients sur le RGPD. En maîtrisant l'obligation légale, vous transformez une contrainte en un atout pour votre conformité RGPD et la confiance de vos clients.

Comprendre les intérêts vitaux : quand sauver une vie prime

L’intérêt vital, en tant que base légale RGPD, concerne les situations d’urgence. Celles où la protection des données personnelles devient secondaire face à la nécessité absolue de protéger une vie humaine. Imaginez un accident de la route : les secours doivent accéder au dossier médical de la victime, même sans son accord, pour lui prodiguer les soins adaptés. Cette base légale, c'est un peu comme une clé passe-partout en cas d’extrême urgence. Un outil puissant, mais à utiliser avec beaucoup de précautions.

Les situations d’urgence : exemples concrets

L’intérêt vital s’applique lorsque le traitement des données est indispensable pour protéger la vie de quelqu’un. Pensons aux interventions chirurgicales d'urgence, à la gestion de crises sanitaires comme une pandémie, aux catastrophes naturelles, ou encore à la protection des personnes vulnérables. Dans ces cas précis, chaque seconde compte et l’accès rapide aux informations peut faire toute la différence.

Par exemple, lors d’une opération en urgence, les médecins doivent connaître les allergies du patient, son groupe sanguin, ses antécédents médicaux. Ces données, vitales pour sa survie, peuvent être traitées sans son consentement explicite s’il est dans l’incapacité de le donner.

Le secret médical et les limites de l’intérêt vital

Évidemment, l’intérêt vital ne donne pas tous les droits. Cette base légale est étroitement liée au secret médical. Les professionnels de santé n’ont accès qu’aux données strictement nécessaires à la gestion de l’urgence. De plus, son application est limitée dans le temps et dans son étendue. Une fois l'urgence passée, il faut revenir à une base légale habituelle, comme le consentement.

Attention, tous les intérêts importants ne sont pas des « intérêts vitaux » au sens du RGPD. Améliorer la qualité d’un service, même si c’est important, ne justifie pas le recours à cette base légale. D'ailleurs, la réforme du RGPD en 2025 fait débat en France, notamment concernant les allègements pour les PME. Une proposition suggère que seules les entreprises de moins de 500 salariés pourraient en bénéficier, simplifiant ainsi leurs obligations. Pour en savoir plus : Réforme du RGPD 2025.

Documenter l’utilisation de l’intérêt vital

Pour éviter tout litige, il est essentiel de consigner précisément chaque utilisation de l’intérêt vital comme base légale. Date, heure, nature de l’urgence, données traitées et personnes impliquées doivent être enregistrées. Cette documentation permettra de justifier le traitement des données en cas de contrôle. En résumé, l’intérêt vital est une base légale exceptionnelle, réservée aux situations d’urgence mettant en jeu la vie d’une personne. Son utilisation doit être justifiée, documentée et proportionnée à la gravité de la situation.

Décrypter la mission d'intérêt public : au-delà du secteur public

L'image ci-dessus illustre la variété des acteurs impliqués dans les missions d'intérêt public. Imaginez un hôpital public, une association caritative, ou même une école privée sous contrat : ils peuvent tous être concernés. Au-delà des institutions gouvernementales classiques, des organismes privés peuvent justifier le traitement de données personnelles grâce à cette base légale RGPD, souvent moins connue que le consentement ou le contrat. Explorons ensemble les nuances de cette notion.

Identifier une mission d'intérêt public

Contrairement aux idées reçues, la mission d'intérêt public ne se cantonne pas aux services de l'État. Prenons l'exemple d'une association qui vient en aide aux personnes sans-abri. Elle collecte des données pour leur proposer un hébergement et un accompagnement. Ou encore, pensez à un centre de formation d'apprentis qui suit le parcours de ses élèves. Ces structures, bien que privées, remplissent des missions d'intérêt public.

La condition essentielle ? Que l'objectif poursuivi soit prévu par la loi ou qu'il résulte d'une délégation de service public. Il ne s'agit pas d'une simple action positive, mais d'une mission encadrée et reconnue.

Voici un tableau pour illustrer concrètement ces missions et les organismes concernés :

| Type de mission | Organisme | Données traitées | Justification légale |

|---|---|---|---|

| Lutte contre l'exclusion sociale | Association d'aide aux sans-abri | Nom, prénom, situation familiale, coordonnées | Loi relative à la lutte contre les exclusions |

| Formation professionnelle | Centre de formation d'apprentis | Nom, prénom, adresse, résultats scolaires | Code de l'éducation |

| Santé publique | Hôpital | Données médicales, antécédents | Code de la santé publique |

| Recherche scientifique | Université | Données d'études, échantillons biologiques | Code de la recherche |

Ce tableau, bien sûr, n'est pas exhaustif. Il donne un aperçu des différents types de missions d'intérêt public et de la façon dont elles peuvent se traduire concrètement. L'important est de retenir le lien direct entre la mission et un texte de loi.

Documenter et justifier le recours à cette base légale

Vous pensez agir pour l'intérêt public ? Excellent ! Maintenant, il faut le prouver. L'utilisation de cette base légale RGPD exige une documentation précise. Imaginez un dossier où vous rassemblez la nature de la mission, le texte de loi qui la fonde et la liste des données traitées.

Ce dossier, c'est votre bouclier en cas de contrôle. Il démontre la légitimité de vos actions et justifie le traitement des données. Une simple déclaration d'intention ne suffit pas : il faut des preuves tangibles.

Articulation avec les autres bases légales dans les secteurs mixtes

Certains organismes opèrent à la fois dans le public et le privé. La situation devient alors plus complexe. Un hôpital, par exemple, traite des données médicales pour soigner ses patients (obligation légale). Mais il peut aussi mener des recherches médicales (mission d'intérêt public). Dans ce cas, plusieurs bases légales cohabitent. Il est important d'identifier la base légale appropriée pour chaque traitement spécifique.

Distinguer mission d'intérêt public et activité commerciale

Attention à ne pas confondre mission d'intérêt public et activité commerciale, même si celle-ci a un impact positif sur la société. Une entreprise qui vend des vélos électriques contribue à la mobilité durable, certes. Mais ce n'est pas une mission d'intérêt public au sens du RGPD.

L'intérêt public doit être l'objectif principal, et non une simple conséquence. La distinction peut parfois sembler subtile. Prenez le temps d'analyser votre activité et assurez-vous que l'intérêt général est au cœur de votre mission.

En résumé, la mission d'intérêt public est une base légale spécifique qui autorise certains organismes, publics ou privés, à traiter des données personnelles pour des finalités d'intérêt général. Son application requiert une analyse approfondie et une documentation rigoureuse pour assurer la conformité avec le RGPD.

Maîtriser l'intérêt légitime : l'art de l'équilibre délicat

L'intérêt légitime, cette base légale du RGPD, est un peu comme un jeu de funambule. Elle offre une grande flexibilité, mais demande aussi beaucoup de prudence. Imaginez-vous sur ce fil tendu : un faux pas, et c'est la chute. De la même façon, l'intérêt légitime vous autorise à traiter des données pour vos propres besoins, mais à la condition expresse de respecter les droits et libertés de vos utilisateurs. Il s'agit de trouver le point d'équilibre entre vos objectifs et la protection de la vie privée.

Le test de balance : évaluer la légitimité de votre intérêt

Alors, comment savoir si votre intérêt est suffisamment "légitime" pour justifier un traitement de données ? Heureusement, le RGPD nous fournit un outil précieux : le test de balance. C'est une analyse en trois étapes, comme une petite enquête à mener :

-

Identifier votre intérêt légitime: Quel est votre but ? Est-il clair, précis, et a-t-il un lien direct avec votre activité ? Par exemple, sécuriser votre système informatique ou prévenir la fraude sont des intérêts légitimes.

-

Démontrer la nécessité du traitement: Ce traitement de données est-il vraiment indispensable pour atteindre votre objectif ? Existe-t-il d'autres solutions, moins intrusives pour les données personnelles ? Plus vous prouvez que le traitement est nécessaire, plus votre intérêt légitime sera solide.

-

Mesurer l'impact sur les personnes: Quel effet ce traitement aura-t-il sur les droits et libertés des personnes concernées ? Cet impact est-il proportionné à votre intérêt légitime ? Si l'impact est important, il vous faudra des arguments plus convaincants.

Documenter le test de balance : votre bouclier juridique

Le test de balance ne doit pas rester une simple réflexion théorique. Il est essentiel de le documenter avec précision. Ce document, c'est votre protection en cas de contrôle de la CNIL. Il démontre que vous avez mené une analyse sérieuse et que vous avez bien pris en compte les droits des personnes concernées. N'hésitez pas à y ajouter des exemples concrets et des justifications détaillées.

Ce document est précieux, conservez-le et mettez-le à jour régulièrement. Le contexte juridique et vos activités peuvent évoluer, et votre test de balance doit en tenir compte. Si la prospection B2B vous intéresse dans ce cadre, cet article pourrait vous être utile : Comment prospecter ses clients B2B avec le RGPD.

Exemples sectoriels : mettre l'intérêt légitime en pratique

L'intérêt légitime peut se justifier dans de nombreux cas. Voici quelques exemples concrets :

-

Prospection commerciale B2B: Contacter des prospects pour leur présenter vos offres peut être un intérêt légitime, à condition de respecter certaines règles. Par exemple, la personne doit pouvoir s'opposer facilement à cette prospection.

-

Sécurité informatique: Collecter des données pour protéger votre système informatique contre les cyberattaques est un intérêt légitime reconnu. Imaginez une entreprise qui enregistre les adresses IP pour identifier les tentatives d'intrusion : c'est une mesure de sécurité.

-

Prévention de la fraude: Traiter des données pour détecter et prévenir la fraude est essentiel pour beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur financier. Analyser les transactions pour repérer des comportements suspects est un bon exemple.

-

Personnalisation des services: Améliorer l'expérience utilisateur en personnalisant vos services peut être un intérêt légitime. Attention cependant : l'impact sur la vie privée doit être limité et les utilisateurs doivent être clairement informés.

L'intérêt légitime est une base légale puissante, mais qui demande de la rigueur. En maîtrisant le test de balance et en documentant soigneusement votre analyse, vous pourrez l'utiliser pleinement tout en respectant le RGPD. Besoin d'un accompagnement personnalisé pour votre mise en conformité ? Contactez DP FLOW, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises : https://dpflow.eu.